Abstract

-

Purpose

This study explored how Generation Z characteristics—specifically work–life balance, growth needs, and individualism—along with work environment, emotional labor, and interpersonal skills, affect job embeddedness among newly graduated nurses. It also examined whether job embeddedness mediates the relationship between these factors and turnover intention.

-

Methods

A correlational descriptive study was conducted by analyzing survey data collected from 131 clinical nurses born between 1995 and 2000, who had less than three years of nursing work experience in South Korea. Hierarchical multiple regression analysis was employed to identify the independent effects of Generation Z characteristics on job embeddedness, over and above the effects of work environment, emotional labor, and interpersonal skills. Path analysis using bootstrapping method was conducted to examine the mediating role of job embeddedness in turnover intention.

-

Results

Needs for growth and work environment were significant predictors of job embeddedness among newly graduated nurses. Furthermore, the effects of needs for growth and work environment on turnover intention were significantly mediated by job embeddedness.

-

Conclusion

Understanding the characteristics of Generation Z, particularly their needs for growth, along with the work environment, is essential for enhancing job embeddedness among newly graduated nurses. Strengthening job embeddedness can effectively reduce their turnover intention.

-

주요어: Z세대, 직무 배태성, 간호사, 개인 이직, 직장

-

Key Words: Generation Z characteristics; Job embeddedness; Nurses; Personnel turnover; Workplace

서론

의료기관의 적정한 간호인력 수급은 양질의 간호를 제공하기 위해 필수적인 요소이다. ‘2022년 병원간호인력 배치현황 실태조사’에 따르면, 신규간호사의 이직률은 52.8%에 달하며 전체 간호사 사직 중 입사 후 3년 미만자의 사직이 64.1%를 차지한다[

1]. 입사 후 3년까지의 시기는 간호사로서 간호 환경에 적응하여 보건의료 전문인으로 성장하는 데 매우 중요한 기간이다. 이 시기에 간호사 이직률 증가는 숙련된 간호인력의 부족으로 인해 환자 안전과 의료서비스의 질에 악영향을 미치며[

2], 동료 간호사들의 업무량 증가와 근무 환경 악화로 이어져[

3], 간호 조직의 기능을 저하하고 이직을 심화시킬 수 있다.

최근 의료기관에 진입하는 신규간호사는 1990년대 중반과 2010년대 초 사이에 태어나 유년기부터 인터넷이나 스마트폰과 같은 디지털 기기를 사용한 디지털 세대, 즉 ‘Z세대’로 불린다[

3]. Z세대는 일터를 평생직장보다는 개인의 가치를 실현해 나가는 곳으로 여기며, 개인의 성장과 발전을 조직이 지원해 주고 인정해 주기를 기대하는 특성을 보인다[

4]. 또한 일-삶의 균형(work-life balance), 즉 시간과 에너지를 적절히 분배하여 일-가정의 조화로운 생활을 지향하는 것으로 흔히 알려져 있다. 이들은 조직 내에서 가치 있는 직무를 통해 성취감을 얻고 자아실현을 향한 열망과 성장에 대한 욕구가 강하며[

5], 개인을 집단과 독립적인 존재로 인식하고 개인의 독자적 목표와 견해를 중시하는 개인주의가 강하다[

6]. 실제 싱가포르 간호사를 대상으로 한 연구에서도 Z세대는 다른 세대에 비해서 일-삶의 균형에 유의하게 더 많은 가치를 두며, 개인에 대한 인정을 중시하는 것으로 나타났다[

6]. 따라서 Z세대 신규간호사들이 새로운 직장에 잘 적응하고 잔류하도록 하기 위해서는 간호인력 관리에 있어 Z세대의 특성을 신중하게 고려해 볼 필요가 있다.

지금까지 간호사의 이직 의도에 대한 영향 요인에 대한 문헌을 살펴보면, 대부분의 연구가 직무스트레스, 직무만족, 조직몰입, 감정노동, 대인관계, 사회적 지지 등에 초점을 둔 것으로 나타났다[

2]. 그러나 선행 연구에서 이러한 요인들과 이직 간에 관련성이 약하다는 문제점이 제기됨에 따라, 이러한 요인들만으로 임상 간호 현장에서의 간호인력 이탈을 설명하기에는 한계점이 있다[

7]. 이에 코로나 대유행과 함께 간호사의 역할이 확대됨에 따라 개인의 태도적 측면보다는 조직적 측면에서 개인이 왜 조직에 계속 남아 있으려고 하는지에 초점을 둔 직무 배태성(job embeddedness)에 대한 관심이 확대되고 있다[

8].

직무 배태성이란 구성원으로 하여금 조직에서 계속 남아서 근무하도록 만드는 통합적 영향력을 말한다[

7]. 2001년 직무 배태성의 개념을 주장한 Mitchell 등[

7]에 따르면, 직무 배태성은 조직과의 적합성(fit), 연계(links), 희생(sacrifice)의 세 가지 측면으로 구성된다. 적합성은 개인이 자신이 속한 조직이나 환경과의 조화에 대한 인식으로 정의되며, 개인의 삶의 가치와 경력 목표, 미래에 대한 계획이 조직 문화나 업무 요구와 잘 맞다고 인식할수록 조직에 더 깊이 소속되게 된다. 연계는 개인과 조직 사이의 공식적, 비공식적인 연결인 사회적, 심리적 관계를 말하며, 개인이 조직 내 사회적, 심리적, 경제적 연결고리가 더 많을수록 조직에 더 결속되게 된다. 희생은 개인이 이직으로 포기해야 하는 물질적 또는 심리적 손실에 대한 인식을 말하며, 이직 시 희생이 클수록 조직에서 떠나는 결정을 내리기 어렵다.

전체 간호사를 대상으로 직무 배태성 또는 이직에 대한 영향 요인에 관한 선행 연구를 폭넓게 살펴보면, 근무 환경은 신규간호사의 이직과 관련된 주요한 요인이자[

2], 직무 배태성에도 유의한 영향을 미치는 것으로 보고되었다[

9]. 또한 간호사의 감정노동은 이직 의도와 유의한 상관성을 보여, 업무와 관련된 감정노동을 감소시키는 것이 이직을 줄이는 중재의 주요 타겟이 되어야 한다고 보고된 바 있다[

10]. 더불어 대인관계 능력, 즉 타인과 자신의 사고와 감정을 이해하고, 타인의 행동과 언행에 대응하며 문제를 해결하고 협력하여 건전한 관계를 유지하고 향상하는 능력[

11]은 미국의 급성기 병원 간호사를 대상으로 한 혼합방법 연구에서 직무 배태성의 주요한 요인으로 설명되었다[

12]. 그러나 전체 간호사들을 대상으로 한 직무 배태성 또는 이직에 대한 영향 요인들이 Z세대 신규간호사의 직무 배태성에 어떠한 영향을 미치는지 아직 잘 알려지지 않았다.

반면 지금까지 Z세대 신규간호사들을 대상으로 직무 배태성을, 초점을 둔 실증적 연구는 소수에서 이루어졌다. 선행 연구에서 Z세대의 주요한 특성인 일-삶의 균형, 성장 욕구, 개인주의와 직무 배태성 간의 관련성을 살펴보면, 자녀를 둔 일본 기혼 여성에서 일-가족 갈등이 높을수록 자발적 이직이 증가하지만, 이는 직무 배태성이 낮을 때만 해당하는 것으로 나타났다[

13]. 미국의 의료계 종사자들을 대상으로 한 질적연구에 따르면, 직원들이 기술이나 능력을 더 확장하고 발휘할 수 있는 성장 기회를 제공하는 것은 이직을 막기 위한 주요한 전략이라고 하였다[

14]. 이 밖에도 조직보다는 개인을 더 중요시하는 성향을 비롯한 세대의 특성에 따라 직무 배태성이 변화될 것으로 유추되지만[

15], 이에 대해서는 아직 논란이 있다. 따라서 Z세대 신규간호사들의 이직 감소를 위한 효과적인 전략을 마련하기 위해서는 간호사의 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력과 더불어, Z세대 신규간호사의 특성으로 알려진 일-삶의 균형 중시, 성장 욕구 및 개인주의가 Z세대 신규간호사들의 직무 배태성에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는 추가 연구가 필요하다.

이와 더불어, 직무 배태성이 이직에 미치는 영향 기전에 관해서 선행 연구에서는 직무 배태성이 증가할수록 이직 의도가 감소한다는 점을 밝히면서 직무 배태성이 자발적 이직을 유의하게 예측한다고 보고하였다[

7]. 또한 직무 배태성에 대한 문헌 고찰 연구에서도 직무 배태성이 이직 의도나 직무수행에 대한 매개변수로 작용할 수 있다고 제시하였다[

16]. 따라서 직무 배태성은 Z세대 신규간호사들의 이직 의도에 대해 매개변수로서 영향을 미칠 것으로 보이나 아직 이에 대한 실증적 연구는 없는 상태이다. 따라서 본 연구는 첫째, 신규간호사의 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력과 Z세대 특성(일-삶의 균형, 성장 욕구, 개인주의)이 직무 배태성에 미치는 영향을 파악하고, 둘째, 신규간호사의 이직 의도에 대한 직무 배태성의 매개효과를 파악하고자 하였다. 본 연구는 의료기관의 관리자와 보건의료 정책 입안자에게 간호 직종에서 새로이 고용되는 Z세대의 경력 결정에 영향을 미치는 요인에 대해 정보를 제공함으로써 신규간호사의 이직 방지를 위한 전략 마련의 방향성을 제공할 것이다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 신규간호사의 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력과 Z세대가 가지는 일-삶의 균형 중시, 성장 욕구 및 개인주의 특성이 직무 배태성에 미치는 영향을 파악하고 이러한 변수들과 이직 의도 간의 관계에서 직무 배태성의 매개효과를 파악하는 서술적 조사 연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 대상자 선정 기준은 1995년~2000년에 출생한 임상간호사 중에서 휴직 및 퇴사 상태를 제외한 현직 간호사로서 총 임상 경력이 3개월 이상 3년 이하이며, 본 연구 목적과 설명을 읽고 연구 참여에 자발적으로 동의한 자를 대상으로 하였다. 연구 대상자 수는 G*Power 3.1.9.7 program (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)을 이용하여 본 연구에 적합한 표본의 크기를 산출하였다. 위계적 회귀분석에서 검정 예측 변수 9개, 전체 예측 변수 13개, 유의수준 .05, 검정력 .80, 중간 효과 크기 .15로 지정하였을 때 최소 114명이 필요한 것으로 산정되었다. 본 연구에서는 탈락률을 13%로 예측하여 131명을 대상으로 자료를 수집하였다.

3. 연구 도구

1) 일-삶의 균형

일-삶의 균형 도구[

17]로 측정하였으며, 이는 Likert 7점 척도로 일-가족균형, 일-여가균형, 일-성장균형, 전반적 평가의 하위영역으로 구성되었다. 본 연구에서는 각 문항 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 총점을 산출하였고, 가능 범위는 0~6점으로 점수가 높을수록 일-삶의 균형이 낮음을 의미한다. 선행 연구에서 반분 신뢰도 계수는 일-성장 균형 .85, 일-여가균형 .80, 일-삶의 전반적 평가 .74, 일-가족의 균형 .68이었고[

17], 본 연구에서 전체 도구의 Cronbach’s alpha는 .88이었다.

2) 성장 욕구

Hackman과 Oldham의 도구[

18]를 수정, 보완한 Park의 도구[

19]로 측정하였다. 본 도구에는 “나는 힘들더라도 새로운 것을 배울 수 있는 업무를 좋아한다.” 등 총 6문항 Likert 5점 척도로 구성되어 있다. 본 연구에서는 각 문항 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점과 전체 총점을 산출하였으며, 하위척도와 전체 총점의 가능 범위는 1~5점으로 점수가 높을수록 성장 욕구가 높음을 의미한다. Cronbach’s alpha는 선행 연구에서 .80 [

5], 본 연구에서 .82였다.

3) 개인주의

개인주의 성향에 관한 척도[

20]로 측정하였는데, 이는 “나는 나의 개인적 문제를 다른 사람과 의논하기보다는 나 스스로 해결하려고 노력한다.” 등 Likert 5점 척도 23문항이 포함되어 있다. 본 연구에서는 각 문항의 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점과 전체 총점을 산출하였다. 본 연구에서 하위 총점과 전체 총점의 가능한 범위는 1~5점이고 점수가 높을수록 개인주의가 높음을 의미한다. Cronbach’s alpha는 .87 [

20]이었고 본 연구에서는 .80이었다.

4) 감정노동

한국판 감정노동척도(Korean version of Emotional Labor Scale)를 개정한 한국형 감정노동 평가도구(K-ELSⓇ11) [

21]로 측정하였다. 본 도구는 감정 규제, 감정 부조화, 조직 모니터링, 감정노동 보호 체계의 하위영역으로 구성되어 있으며 총 11개 문항으로 Likert 4점 척도이다. 본 연구에서는 각 문항의 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점을 산출하였다. 각 하위척도의 가능한 점수 범위는 감정 규제 2~8점, 감정부조화 3~12점, 조직 모니터링 2~8점, 감정노동 보호 체계 4~16점이며, 각 하위척도별 총점이 높을수록 감정 규제가 높고, 감정부조화가 심하며, 조직 모니터링이 심하고, 감정노동 보호 체계가 낮음을 의미한다[

21]. Cronbach's alpha는 선행 연구에서 .63~.78 [

22], 본 연구에서는 .50~.70이었다.

5) 근무 환경

한국어판 간호 근무 환경 측정도구(Korean version of the Practice Environment Scale of Nursing Work Index) [

23]로 측정하였다. 이는 Likert 4점 척도로 병원 운영에 간호사의 참여, 양질의 간호를 위한 기반, 간호 관리자의 리더십과 간호사에 대한 지지, 충분한 인력과 물질적 지원, 간호사와 의사와의 협력관계의 5개 영역으로 구성되어 있고, “업무에 있어서 의사와 간호사의 관계는 좋다.” “간호사를 위한 적극적인 전문성 개발 및 평생교육 프로그램이 있다.” 등 총 29개 문항을 포함한다. 본 연구에서는 각 문항의 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점과 전체 총점을 산출하였다. 하위 총점과 전체 총점의 가능한 범위는 1~5점이고, 총점이 높을수록 간호사의 근무 환경이 좋음을 의미한다[

24]. 도구의 Cronbach’s alpha는 선행 연구에서 .93 [

24], 본 연구에서 .87이었다.

6) 대인관계 능력

대인관계 변화 척도[

24]를 Jang [

25]이 수정, 보완한 도구로 측정하였다. 본 도구는 의사소통, 신뢰감, 친근감, 민감성, 개방성, 이해성에 대한 총 18개 문항으로, Likert 5점 척도이다. 본 연구에서는 각 문항의 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점과 전체 총점을 산출하였다. 하위 총점과 전체 총점의 가능한 범위는 1~5점이고 총점이 높을수록 대인관계 능력이 좋음을 의미한다. Cronbach’s alpha는 선행 연구에서 .89 [

25], 본 연구에서 .86이었다.

7) 직무 배태성

Holtom 등[

26] 및 Felps 등[

27]의 직무 배태성 도구의 한국어 번안 도구[

28]로 측정하였다. 직무 내 배태성 하위척도로 적합성, 연계, 희생 등 3개의 영역과 16개 문항으로 구성된 Likert 5점 척도로 측정하였다. 본 연구에서는 각 문항의 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점과 전체 총점을 산출하였다. 하위 총점과 전체 총점의 가능한 범위는 1~5점이고 총점이 높을수록 직무 배태성이 높음을 의미한다. 본 도구의 Cronbach’s ⍺는 선행 연구에서 조직적합 하위척도 .89, 조직연계 하위척도 .83, 조직희생 하위척도 .63이었고[

27], 본 연구에서는 전체척도에서 .64였다.

8) 이직 의도

Kim의 도구[

29] 중에서 이직 의도에 해당하는 7문항 Likert 5점 척도를 사용하였다. 본 연구에서는 각 문항의 값을 합산한 후 문항 수로 나누어 영역별 하위척도 총점과 전체 총점을 산출하였다. 하위 총점과 전체 총점의 가능한 범위는 1~5점이고 총점이 높을수록 이직 의도가 증가하는 것을 의미한다. 선행 연구의 Cronbach’s ⍺=.88이었고[

29] 본 연구에서는 .75였다.

본 연구는 2023년 7월 19일부터 8월 20일까지 임상간호사가 주로 이용하는 인터넷 커뮤니티인 간준모, 드림널스, 널스케입, 널스스토리, 간대모 및 임상간호사가 소속되어 있는 페이스북, 인스타그램, 카카오톡에 온라인 설문 링크와 모집 문건을 게시하여 연구 대상자를 모집하였다. 설문 참여자는 설명문에 있는 동의 항목의 ‘동의’에 점검함으로써 자발적인 연구 참여 의사를 표시하도록 하였다. 참여에 동의한 대상자에게 온라인 설문에 참여하도록 하였으며, 설문에는 약 15분가량이 소요되었다. 설문 참여에 대한 보상으로 상품 제공을 원하는 경우 핸드폰 번호를 입력하도록 하였고, 온라인 설문조사를 최종 종료 후 소정의 상품 쿠폰을 지급하였다.

5. 윤리적 고려

본 연구는 경북대학교 생명윤리심의위원회의 승인(KNU-2023-0351)을 받았다. 온라인 설문 조사의 모집 문건에 연구의 목적 및 내용, 조사 결과 이용 방법과 기간, 익명성 보장에 대해 명시하였고, 연구 참여에 동의한 대상자에게 설문 조사를 해 그 결과를 수집하였다. 또한, 대상자가 연구 참여를 중단하고 싶은 경우 중도 포기할 수 있으며 그에 대한 어떠한 불이익도 없음을 충분히 설명하였다. 설문 조사에 참여한 대상자에게 소정의 상품을 제공하였으며 보상 제공 후 수집된 전화번호는 파기할 것을 명시하였다.

6. 자료 분석

대상자의 일반적 특성과 변수별 수준을 파악하기 위하여 기술통계 분석을 하였다. 또한 연구 변수 간의 상관관계를 파악하기 위해서 Pearson’s 상관관계 분석을 시행하였다. 인구학적 특성을 통제한 상태에서 신규간호사의 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력과 Z세대 특성(일-삶의 균형, 성장 욕구, 개인주의)이 직무 배태성에 미치는 각각의 영향력을 파악하기 위하여 위계적 다중회귀분석을 실시하였다. 회귀분석에 대한 가정을 검토한 결과, Durbin-Watson 지수는 2.02로 2에 가까우며 회귀분석의 가정을 충족하였다. 분산 팽창 요인값은 10 미만(1.13~1.23)으로 다중공선성이 배제되었고, 회귀분석 모형의 적합도 검정에서도 잔차의 정규성과 등분 산성 가정이 만족했다. 추가로, 신규간호사의 특성과 이직 의도 간의 관계에서 직무 배태성의 매개효과를 검증하기 위해 bootstrapping 방법을 통해 경로분석을 실시하였다. 자료 분석은 Jamovi 2.4.8 프로그램(

https://www.jamovi.org/)을 이용하였다.

연구결과

1. 대상자의 특성

대상자의 인구학적 특성을 보면(

Table 1), 여성이 117명(89.3%)으로 대부분이었고, 나이는 평균 25.76±1.75세였다. 4년제 대학 졸업자가 대부분(110명, 84.0%)이었고 상급종합병원 근무자가 86명(65.6%)으로 가장 많았다. 근속 기간은 12개월~24개월 미만이 43명(32.8%)으로 가장 많았고, 24개월~36개월 미만이 33명(25.2%) 순이었다. 근무 병동은 일반병동이 64명(48.9%)으로 가장 많았고, 응급실 또는 중환자실이 21명(16.0%), 간호간병통합병동이 20명(15.3%)이었다.

연구 변수별 특성 평균값을 보면(

Table 1), 근무 환경은 2.53±0.48점(1~5점 기준)이었고, 감정노동은 하위영역별로 감정 규제 6.09±1.12점(2-8점 기준), 감정부조화 8.88±1.67점(3~12점 기준)에, 조직 모니터링 4.72±1.57점(2~8점 기준), 감정노동 보호 체계 9.25±2.10점(4~16점 기준)이었다. 대인관계 능력은 3.66±0.52점(1~5점 기준)이었다. Z세대 특성에 대한 평균값을 보면, 1~5점 기준에 일-삶의 균형 3.45±1.05점, 성장 욕구 3.65±0.63점, 개인주의 3.07±0.46점이었다. 또한 직무 배태성은 1~5점 기준에 평균 3.10±0.62점이었고, 하위영역별 평균 점수는 조직적합 3.05±0.72, 조직 연계 3.57±0.73, 조직 희생 2.60±0.95였다. 대상자의 이직 의도는 평균 3.70±0.66이었다.

연구 변수 간의 상관관계 분석 결과는

Table 2와 같다. 대상자의 직무 배태성은 근무 환경(r=.63,

p<.001) 및 대인관계 능력(r=.45,

p<.001)과 유의한 양의 상관관계가 있었다. 직무 배태성은 감정노동 보호 체계와는 유의한 음의 상관관계가 있었으나(r=-.44,

p<.001), 감정 조절, 감정부조화, 조직모니터링과는 유의한 상관관계가 없었다. 또한 직무 배태성은 일-삶의 균형과 유의한 음의 상관관계(r=-.20,

p=.023), 그리고 성장 욕구와 유의한 양의 상관관계(r=.39,

p<.001)가 있었으나, 개인주의와는 관련성이 없었다. 한편, 이직 의도는 직무 배태성(r=-.50,

p<.001) 및 근무환경(r=-.39,

p<.001)과 유의한 음의 상관관계가 있었고, 일-삶의 균형(r=.30,

p<.001), 개인주의(r=.23,

p=.007), 감정 규제(r=.31,

p<.001), 감정부조화(r=.18,

p=.038), 조직 모니터링(r=.31,

p<.001) 및 감정노동 보호 체계(r=.23,

p=.007)와 양의 상관관계가 있었다.

신규간호사의 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력과 함께 Z세대 특성(일-삶의 균형, 성장 욕구, 개인주의)이 직무 배태성에 미치는 영향을 파악하기 위하여 위계적 회귀분석을 시행한 결과는

Table 3과 같다. Model 1에서 독립변수로 일반적 특성인 나이, 최종 학력, 근무지, 근무 병동을 투입하여 분석한 결과, 모형의 adjusted R

2=.10 (F=3.26,

p=.005)로 유의하였고, 석사학위 소지자인 경우 일반 학사학위에 비해 직무 배태성이 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. Model 2에 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력을 추가 투입한 결과, 모형의 adjusted R

2=.45 (F=10.07,

p<.001)로 R

2값이 .35 증가하였다. 투입된 변수 중에서 근무환경(β=.46,

p<.001)과 대인관계 능력(β=.24,

p=.003)이 직무 배태성에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. Model 3에서 Z세대 간호사의 특성인 일-삶의 균형, 성장 욕구, 개인주의를 추가로 투입하여 분석한 결과, 모형의 R

2=0.48 (F=9.47,

p<.001)로, R

2이 0.03만큼 증가하였다. 추가로 투입된 변수 중에서 성장 욕구(β=.23,

p=.003)가 직무 배태성에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났고, Model 2에서 유의하였던 근무 환경(β=.44,

p<.001)만이 여전히 유의한 변수로 나타났다. 그 외 변수들은 직무 배태성에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

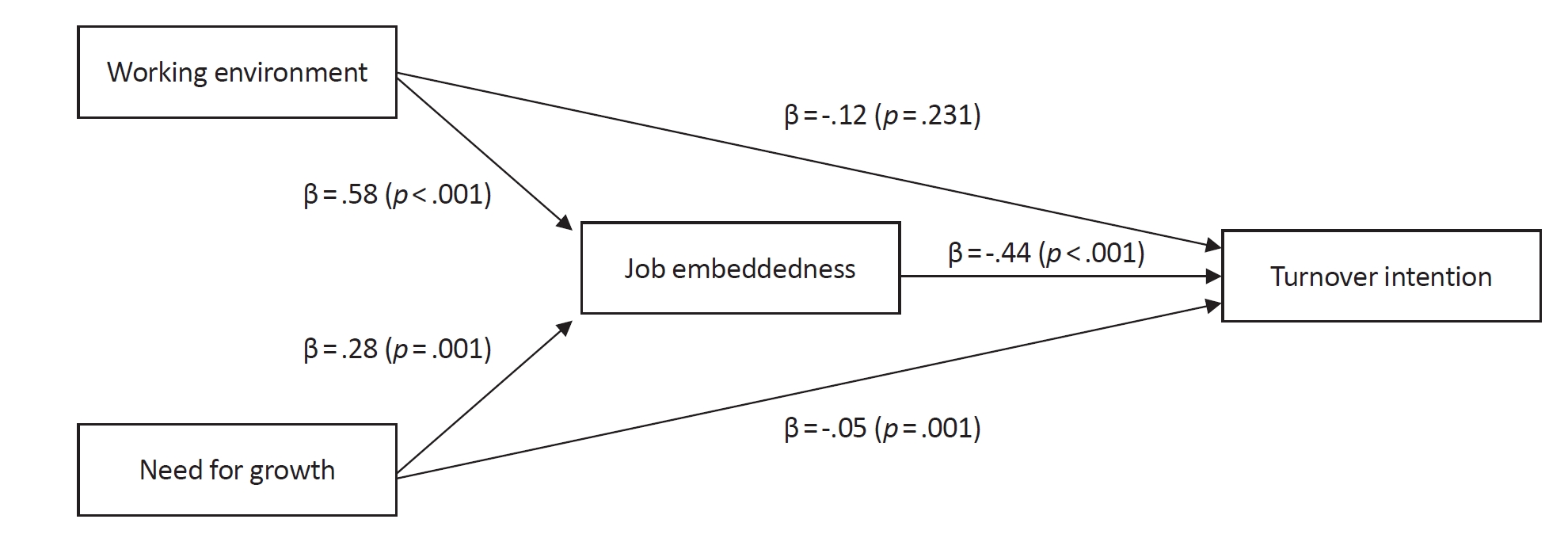

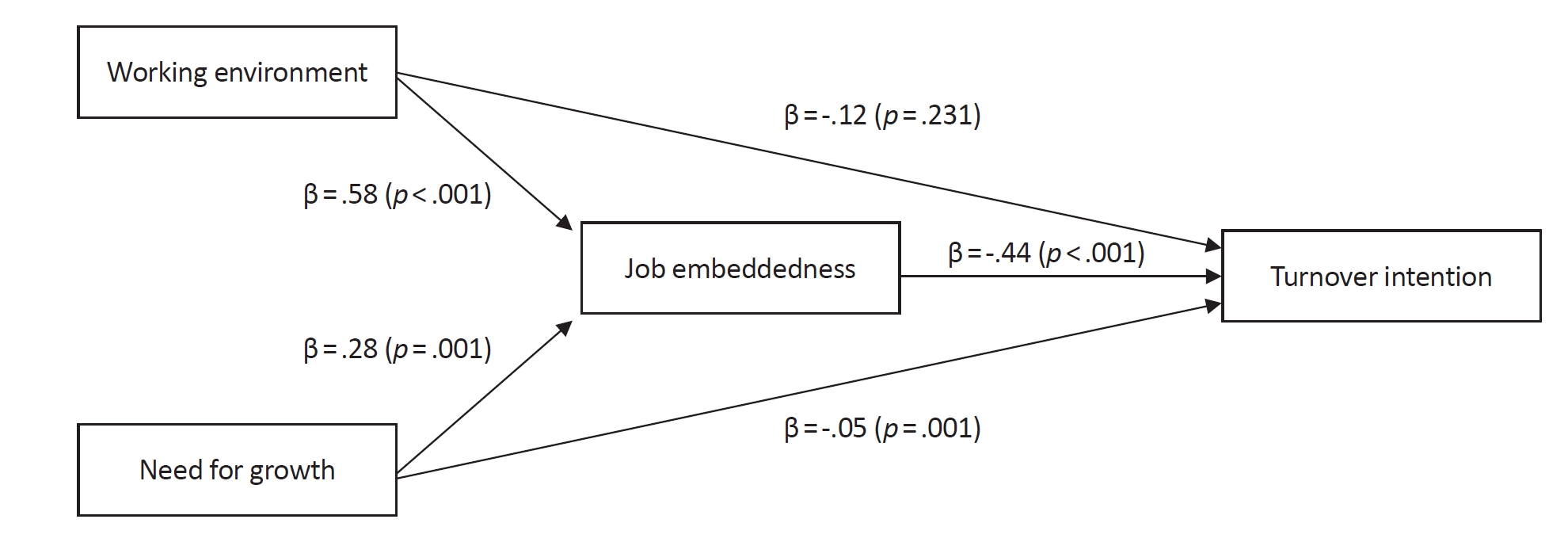

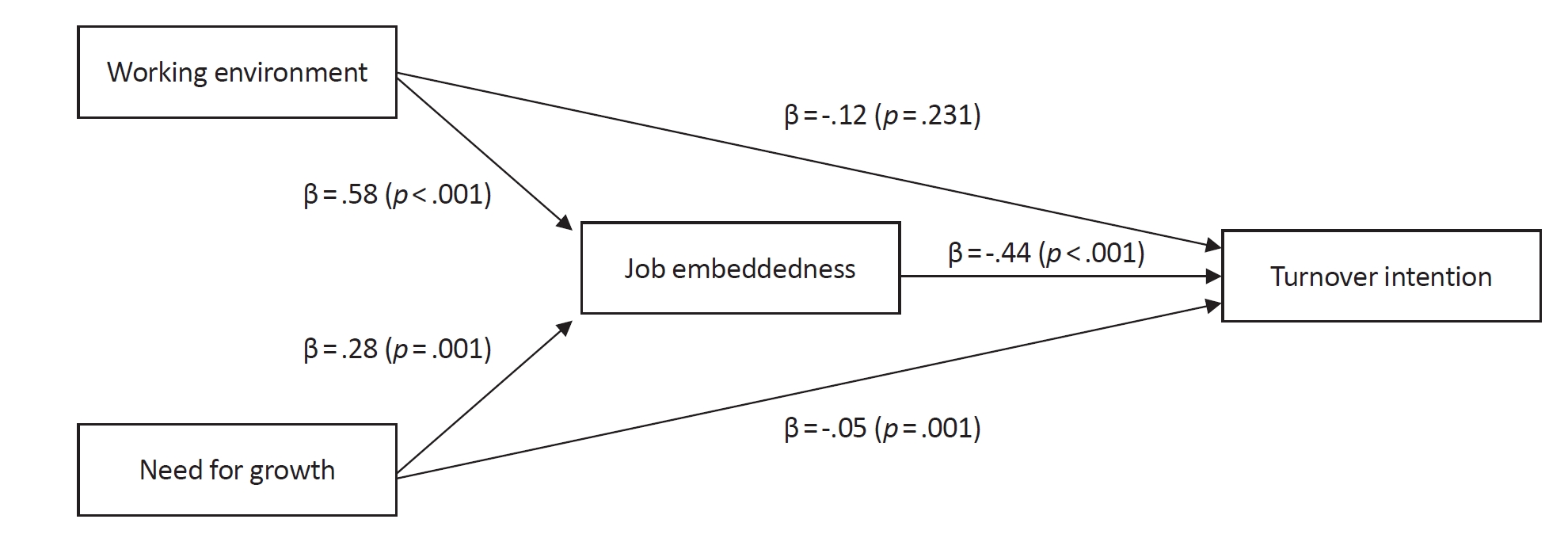

회귀분석에서 직무 배태성에 유의한 영향을 미치는 요인으로 근무환경과 성장욕구가 확인됨에 따라, 근무 환경 및 성장 욕구와 이직 의도 간의 관계에 대한 직무 배태성의 매개효과를 분석하였다. 그 결과, 근무 환경(β=.58,

p<.001)과 성장 욕구(β=.28,

p<.001)는 직무 배태성에 유의한 직접 효과가 있었고, 직무 배태성도 이직 의도에 유의한 직접 효과가 있었다(β=-.44,

p<.001). 그러나 근무환경과 성장 욕구는 이직 의도에 유의한 직접 효과가 없었다. 해당 변수 간의 간접효과에 대한 부트 스트래핑 분석 결과, 근무 환경(β=-.26,

p<.001)과 성장 욕구(β=-.12,

p=.002)는 각각 직무 배태성을 매개하여 이직 의도에 유의한 간접효과를 갖는 것으로 나타났다 (

Table 4,

Figure 1).

논의

본 연구는 신규간호사의 근무 환경, 감정노동, 대인관계 능력과 Z세대 특성(일-삶의 균형, 성장 욕구, 개인주의)이 직무 배태성에 미치는 영향을 파악하고, 신규간호사의 이직 의도에 대한 직무 배태성의 매개효과를 파악하기 위해 시행되었다. 본 연구 대상자의 직무 배태성은 5점 기준에 평균 3.10±0.62점으로, 선행 연구에서 종합병원 간호사의 3.10±0.52점[

30]과 유사한 수준이었다. 하위영역별로 살펴보면, 조직 연계가 3.57±0.73점으로, 조직적합 3.05±0.72점, 조직 희생 2.6±0.95점보다 높았다. 대상자의 이직 의도는 평균 3.70±0.66점으로, 선행 연구에서 1년 이하의 경력의 신규간호사의 3.39 [

31]보다 높았다.

본 연구 대상자에서 Z세대 특성을 보면, 일-삶의 균형은 0~6점 기준에 평균 3.45±1.05로 서울 소재 종합병원 간호사의 2.73±0.95 [

32]보다 다소 높았다. 성장 욕구도 평균 3.65±0.63으로, 중소병원 간호사의 3.25점[

33]보다 다소 높았다. 이 결과는 본 연구의 대상자인 Z세대 간호사들은 일-삶의 균형이 더 낮고, 성장 욕구가 강하다는 점을 반영하는 것으로 보인다. 반면 개인주의는 1~5점 기준에 평균 3.07±0.46으로, 선행 연구에서 X세대 간호사 3.28점, Y세대 간호사 3.43점, Z세대 간호사 3.26점[

34]과 비교할 때 다소 낮았다. 이는 개인주의 성향이 Z세대만의 특성이라고 단정하기에 주의가 필요하며, 향후 확률표본 추출을 통해 추가 연구가 필요하겠다.

반면, 연구 대상자의 근무 환경, 감정노동, 대인관계를 살펴보면, 근무 환경은 1~5점 기준에 평균 2.53±0.48점이었다. 이는 서울 소재 3개 종합병원 간호사를 대상으로 한 연구 결과(2.58점)에 비해[

22] 근무 환경이 다소 열악함을 보였다. 본 연구 대상자의 대인관계 능력은 1~5점 기준에 평균 3.66±0.52로, 선행 연구에서 대학병원의 실무경력 3개월 이상 12개월 이하의 신규간호사를 대상으로 한 연구 결과(3.57점)와 유사하였다[

35]. 이는 Z세대 간호사들은 스스로 대인관계 능력을 비교적 양호한 수준으로 평가하는 것으로 보인다. 한편, 연구 대상자의 감정노동 수준을 ‘Korea Occupational Safety and Health Agency 지침’[

21]에 따라 분류하였을 때, 감정부조화 영역 8.88±1.67점(12점 만점), 조직 모니터링 영역 4.72±1.57점(8점 만점), 감정노동 보호 체계 영역 9.25±2.10점(16점 만점)으로 위험 수준에 해당하는 것으로 나타났다. 이는 신규간호사들이 임상에서 정확한 감정 표현을 하기 어려울 뿐만 아니라 잘 표현하지 않으려 하였다는 선행 연구[

36]를 지지하였다. 이 결과는 의료기관에서 Z세대 신규간호사들의 고객 응대 과정을 감시하고 모니터링하기보다는 긍정적으로 감정을 표출하는 방법을 교육하고 문제 발생 시 조직 차원에서 조치하거나 관리하여 문제해결을 도와주는 감정노동 보호 체계를 마련하는 것이 시급함을 시사한다.

Z세대 신규간호사의 직무 배태성에 대한 영향 요인에 대한 위계적 회귀분석 결과, 최종모형에서 근무환경과 성장 욕구만이 직무 배태성에 유의한 영향 요인이었고 모형의 설명력은 55%였다. 이러한 결과는 간호사들의 근무 환경이 직무 배태성에 영향을 미치고[

35], 근무 환경이 불안정할 때 간호사들의 이직 의도가 증가한다는 선행 연구[

37]을 지지하였다. 이는 다른 세대와 마찬가지로 Z세대 신규간호사에게 있어서 근무 환경은 직무 배태성에 유의한 영향을 미친다는 점을 의미한다. 또한 본 결과는 수도권 중소기업 근로자들에서 경력개발이 직무 배태성에 유의한 영향을 미치는 것으로 보고된 결과[

38]와 일치하였다.

이 결과는 Z세대 간호사의 직무 배태성을 높이기 위해서는 병원 운영에 간호사의 참여, 양질의 간호를 위한 기반, 간호 관리자의 리더십과 간호사에 대한 지지, 충분한 인력과 물질적 지원, 간호사와 의사와의 협력관계 등 다양한 측면에서 간호 근무 환경을 조성하고, 간호사들에게 성장할 기회를 적극적으로 제공하여야 함을 시사한다. 특히, 간호사들에게 학습 기회를 제공하는 것은 소속감을 증진하여 조직과의 연계와 적합성을 높이고 조직의 가치와 조화를 높일 수 있다[

7]. 또한 적절한 인력 제공과 상호 간의 협력과 의사소통, 신뢰를 바탕으로 양질의 간호 서비스를 가능하게 함으로써 조직과의 연결을 더 강화할 수 있을 것으로 보인다[

9].

반면, 본 연구 최종모형의 회귀분석 결과, 감정노동과 대인관계 능력 및 일-삶의 균형과 개인주의는 직무 배태성에 유의한 영향력이 없었다. 이 결과는 본 연구의 상관관계 분석에서 감정노동 보호 체계와 대인관계 능력 및 일-삶의 균형이 양호할수록 직무 배태성이 증가하였던 결과와는 차이를 보였다. 또한 대인관계 능력이 직무 배태성의 주요한 요인이었다는 선행 연구[

12]와 감정노동이 이직 감소의 주요한 중재이며[

10], 일-가족 갈등과 이직 간의 관계에서 직무 배태성이 중요 변수로 작용하였다는 선행 연구[

13] 와 다소 차이가 있었다. 그러나 개인주의에 관한 문화적 배경이 직무 배태성에 큰 영향을 주지 않았다는 결과와 유사하였다[

15]. 이러한 차이는 전체 간호사를 대상으로 한 선행 연구와 달리, 본 연구의 대상자인 국내 Z세대 간호사의 특성을 반영하는 것으로 보이며, 향후 직무 배태성과 이직 의도 및 영향변수 간의 관련성과 영향 기전에 대한 깊이 있는 연구가 필요함을 제시한다.

한편, 본 연구에서 간호 근무 환경 및 성장 욕구와 이직 의도의 관계에서 직무 배태성의 매개효과를 살펴본 결과, 간호 근무 환경과 성장 욕구는 직무 배태성을 매개하여 이직 의도에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 직무 배태성이 이직 의도나 직무수행에 대해 매개변수로 작용할 수 있다고 보고한 선행 연구를 뒷받침하였다[

7,

16]. 본 연구결과는 직무배태성이 Z세대 신규간호사의 이직의도를 결정짓는 핵심 심리적 경로임을 시사한다. 따라서 Z세대 간호사의 이직을 줄이기 위해서는 병원 근무 환경의 향상과 개인의 성장 욕구를 충족하는 전략을 통해 직무 배태성 증진으로 이어질 수 있도록 Z세대 맞춤형 전략을 개발하는 것이 필요하다는 점을 알 수 있다. 몇 가지 구체적인 예를 보면, 직무 재설계를 통한 합리적인 업무와 역할 분담, 신규간호사들과 개별적 면담을 통한 부서 배치와 업무 분배, 유연한 순환근무 적용 등 근무환경 개선을 통해 직무배태성을 증진시킬 필요가 있다[

39]. 또한 다양한 전문가와 협업하거나 대학원 진학 등 교육기회를 제공하여 전문성을 확대하는 기회를 제공하고, 경력에 따른 성장 욕구를 파악해 개별화된 교육 프로그램을 지원하며, 승진과 관련된 병원 정책 개선과 더불어, 장기근속 시 해외연수, 여행, 인센티브를 제공하는 등 성장 욕구를 증진하는 방안을 활용하여 직무배태성의 증진을 꾀할 수 있을 것이다[

8].

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 온라인상에서 편의표집을 통해 자료를 수집하였기 때문에 특정 연령층에 응답이 편향될 가능성이 있으므로 결과를 일반화하는 데 주의가 필요하다. 또한 응답자의 신원이 확인되지 못하므로 응답 정보의 정확성에 대한 우려가 있다[

40]. 둘째, 본 연구의 대상자는 1995년∼2000년에 출생한 간호사이므로, 통계청의 1995∼2005년에 출생한 사람을 기준으로 하는 Z세대의 기준[

3]과 차이가 있을 수 있다. 셋째, 본 연구에 사용된 개인주의 측정 도구에 한국 사회의 집합주의와 전통적 및 현대적 가치관 영역에 대한 문항이 포함되어 있었으므로 향후 병원간호사의 개인주의를 측정하는데 더 적합한 도구를 활용한 반복 연구가 필요하다. 또한 감정노동 측정 도구의 하위영역별 신뢰계수가 낮았는데, 이는 문항의 수가 영역별로 2∼4문항으로 적었기 때문이라고 판단된다[

41]. 앞으로 신뢰도 높은 측정 도구의 확보와 더불어 측정 과정에서 오차를 줄이는 방안의 마련이 필요하겠다.

본 연구의 의의는 Z세대 신규간호사의 이직 의도에 대해 근무 환경의 중요성을 재확인함과 동시에, Z세대 특성인 성장 욕구가 직무 배태성에 유의한 영향을 미친다는 점, 그리고 이는 결과적으로 이직 의도에 영향을 미치는 기전을 실증적으로 확인하였다는 점이다. 본 연구 결과는 의료기관의 관리자에게 신규 간호인력 관리 전략을 구사함에 있어서 간호 근무 환경 개선과 간호사 세대별 특성을 반영하는 맞춤형 중재의 필요성을 제시하였다.

결론

본 연구 결과 Z세대 간호사의 근무환경과 성장 욕구는 직무 배태성에 유의한 영향을 미치며, 직무 배태성을 매개하여 이직 의도에 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 따라서 Z세대 간호사들의 이직 의도를 효과적으로 낮추기 위해서는 성장 욕구를 높이고 근무 환경을 개선하여 직무 배태성을 높일 수 있도록 유연한 근무제 도입, 전문성 개발을 위한 경력 로드맵 제공과 고급 교육 프로그램 제공, 전문 특화된 직무교육과 기회 확대, 성과 기반 보상 시스템 구축 등을 도입한 중재를 마련하는 것이 필요하다. 추후 연구에서는 근무 환경을 개선하기 위한 병원 시스템 강화, 적절한 보상의 제공, 의사소통과 리더십 강화 등 구체적인 방안과 성장욕구를 증진하기 위한 전문성과 교육의 강화 등의 방안을 적용하여 그 효과를 평가해 보는 것이 필요하겠다.

Article Information

-

Author contributions

Conceptualization: SHK, CYP, SMS, SHS, GC, DYH. Methodology: SHK, CYP, SMS. SHS, GC, DYH. Formal analysis: SHK, CYP, SMS, SHS, GC, DYH. Data curation: SK, CYP, SM. SH, GC, DYH. YC, GHK. Visualization: SK, CYP, SMS, SH, GC, DYH. Project administration: SK, CYP, SMS, SH, GC, DYH. Writing - original draft: CYP, SMS, SH, GC, DYH. Writing - review & editing: SHK, GHK. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of Interest

None.

-

Funding

None.

-

Data Availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

Fig. 1.Mediating effect of job embeddedness on working environment, need for growth, and turnover intention.

Table 1.Characteristics of the Participants (N=131)

|

Variable |

M±SD or n (%) |

|

Age (yr) |

25.76±1.75 |

|

Gender |

|

|

Woman |

117 (89.3) |

|

Man |

14 (10.7) |

|

Education |

|

|

Associate’s degree |

18 (13.7) |

|

Bachelor’s degree |

110 (84.0) |

|

Master’s degree |

3 (2.3) |

|

Hospital |

|

|

Tertiary hospital |

86 (65.6) |

|

General hospital |

34 (26.0) |

|

Others |

11 (8.4) |

|

Nursing career (mo) |

|

|

3~<6 |

25 (19.1) |

|

6~<12 |

26 (19.8) |

|

12~<24 |

43 (32.8) |

|

24~<36 |

33 (25.2) |

|

Other |

4 (3.1) |

|

Work unit |

|

|

General |

64 (48.9) |

|

Emergency unit, intensive care unit |

21 (16.0) |

|

Comprehensive nursing care service ward |

20 (15.3) |

|

Operating room |

11 (8.4) |

|

Others |

15 (11.4) |

|

Work environment |

2.53±0.48 |

|

Emotional labor |

|

|

Regulation of emotion |

6.09±1.12 |

|

Emotional dissonance |

8.88±1.67 |

|

Organizational monitoring |

4.72±1.57 |

|

Emotional labor protection system |

9.25±2.10 |

|

Interpersonal relationship capacity |

3.66±0.52 |

|

Work-life balance |

3.45±1.05 |

|

Need for growth |

3.65±0.63 |

|

Individualism |

3.07±0.46 |

|

Job embeddedness |

3.10±0.62 |

|

Fit |

3.05±0.72 |

|

Link |

3.57±0.73 |

|

Sacrifice |

2.60±0.95 |

|

Turnover intention |

3.70±0.66 |

Table 2.Table 2. Correlations between the Study Variables (N=131)

|

Variable |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

1. Job embeddedness |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Fit |

.95***

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Link |

.66***

|

.53***

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Sacrifice |

.65***

|

.59***

|

.08 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Need for growth |

.39***

|

.37***

|

.36***

|

.15 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Work-life balance |

-.20***

|

-.23**

|

-.20*

|

.02 |

.02 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7. Individualism |

.04 |

.08 |

-.09 |

.06 |

-.07 |

.42***

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

8. Working environment |

.63***

|

.60***

|

.31***

|

.51***

|

.19*

|

-.13 |

.01 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

9. Interpersonal relationship |

.45***

|

.41***

|

.45***

|

.17 |

.49***

|

-.10 |

.02 |

.35***

|

1 |

|

|

|

|

|

|

10. Emotional labor_control |

-.05 |

.06 |

.05 |

-.11 |

.17 |

.37***

|

.18*

|

-.11 |

.17*

|

1 |

|

|

|

|

|

11. Emotional labor_imbalance |

-.06 |

.10 |

.07 |

-.05 |

.04 |

.36***

|

.07 |

-.12 |

.12 |

.33***

|

1 |

|

|

|

|

12. Emotional labor_monitoring |

-.10 |

.16 |

-.11 |

.11 |

.09 |

.51***

|

.30***

|

-.11 |

-.06 |

.25**

|

.36***

|

1 |

|

|

|

13. Emotional labor_protection |

-.44***

|

-.42***

|

-.26**

|

-.32***

|

-.21*

|

.11 |

-.05 |

-.52***

|

-.40***

|

.06 |

.09 |

.13 |

1 |

|

|

14. Turnover intention |

-.50***

|

-.54***

|

-.20*

|

-.31***

|

-.14 |

.30***

|

.23**

|

-.39***

|

-.07 |

.31***

|

.18*

|

.31***

|

.23**

|

1 |

Table 3.Factors Influencing Job Embeddedness (N=131)

|

Variable |

Model 1 |

Model 2 |

Model 3 |

|

β |

p

|

β |

p

|

β |

p

|

|

Age (yr) |

.02 |

.834 |

.12 |

.111 |

.04 |

.639 |

|

Education (ref.= associate’s degree) |

|

|

|

|

|

|

|

Bachelor’s degree |

-.15 |

.555 |

-.12 |

.554 |

-.13 |

.496 |

|

Master’s degree |

2.12 |

<.001 |

.90 |

.089 |

.77 |

.147 |

|

Work unit (ref.= general ward) |

|

|

|

|

|

|

|

Integrated nursing care service ward |

.16 |

.532 |

.15 |

.445 |

.13 |

.495 |

|

Emergency room, intensive care unit |

.45 |

.062 |

.31 |

.123 |

.31 |

.105 |

|

Operating room |

.04 |

.891 |

.18 |

.420 |

.17 |

.447 |

|

Others |

.19 |

.527 |

.06 |

.811 |

.11 |

.552 |

|

Hospital (ref.= tertiary hospital) |

|

|

|

|

|

|

|

General hospital |

-.40 |

.062 |

-.02 |

.912 |

-.04 |

.829 |

|

Others |

-.05 |

.875 |

.19 |

.459 |

.09 |

.717 |

|

Work environment |

|

|

.46 |

<.001 |

.44 |

<.001 |

|

Interpersonal relationship |

|

|

.24 |

.003 |

.10 |

.241 |

|

Regulation of emotion |

|

|

-.01 |

.944 |

-.01 |

.886 |

|

Emotional dissonance |

|

|

-.07 |

.344 |

.04 |

.569 |

|

Organizational monitoring |

|

|

-.09 |

.281 |

-.05 |

.581 |

|

Emotional labor protection system |

|

|

-.09 |

.280 |

-.06 |

.454 |

|

Need for growth |

|

|

|

|

.23 |

.003 |

|

Work-life balance |

|

|

|

|

-.16 |

.067 |

|

Individualism |

|

|

|

|

.09 |

.228 |

|

Adjusted R2

|

.10 |

|

|

.45 |

|

.480 |

Table 4.Direct, Indirect, and Total Effects on Turnover Intention (N=131)

|

Type |

Paths |

Standardized β |

z |

p

|

|

Direct |

Working environment → Job embeddedness |

.58 |

8.97 |

<.001 |

|

Need for growth → Job embeddedness |

.28 |

4.35 |

<.001 |

|

Job embeddedness → Turnover intention |

-.44 |

-4.28 |

<.001 |

|

Need for growth → Turnover intention |

.05 |

0.66 |

.510 |

|

Working environment → Turnover intention |

-.12 |

-1.20 |

.231 |

|

Indirect |

Working environment → Job embeddedness → Turnover intention |

-.26 |

-3.86 |

<.001 |

|

Need for growth → Job embeddedness → Turnover intention |

-.12 |

-3.05 |

.002 |

|

Total |

Need for growth → Turnover intention |

-.07 |

-0.86 |

.390 |

|

Working environment → Turnover intention |

-.37 |

-4.55 |

<.001 |

REFERENCES

- 1. Hospital Nurses Association. A survey on hospital nursing staffing. Seoul: Hospital Nurses Association; 2023.

- 2. Bae SH. Comprehensive assessment of factors contributing to the actual turnover of newly licensed registered nurses working in acute care hospitals: a systematic review. BMC Nurs. 2023;22:(1):31. https://doi.org/10.1186/s12912-023-01190-3

- 3. Lee MS. Factors affecting the turnover intention of newly graduated nurses of generation Z [dissertation]. Seoul: Ewha Womans University; 2022.

- 4. Ko M, Oh SY. The effects of organizational culture types on job autonomy and workplace learning: a generation moderated mediation model. Journal of Corporate Education and Talent Research. 2022;24(4):73-110. https://doi.org/10.46260/KSLP.24.4.3

- 5. Jeong JY, Kim JM. The relationship between growth needs and organizational adjustment at SMEs of early career employees: The mediation effect of informal learning and the moderated mediation effect of leader-member exchange. Journal of Agricultural Education and Human Resource Development. 2020;52(4):23-53. https://doi.org/10.23840/agehrd.2020.52.4.23

- 6. Tan S, Chin G. Generational effect on nurses' work values, engagement, and satisfaction in an acute hospital. BMC Nursing. 2023;22:(1):88. https://doi.org/10.1186/s12912-023-01256-2

- 7. Mitchell TR, Holtom BC, Lee TW, Sablynski CJ, Erez M. Why people stay: using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of Management Journal. 2001;44(6):1102-1121. https://doi.org/10.2307/3069391

- 8. Gibbs Z. Support nurses with job embeddedness [Internet]. Silver Spring, MD: American Nurse Association; 2021 [cited 2024 March 1]. Available from: https://www.myamericannurse.com/support-nurses-with-job-embeddedness/

- 9. Fan S, Zhou S, Ma J, An W, Wang H, Xiao T. The role of the nursing work environment, head nurse leadership and presenteeism in job embeddedness among new nurses: a cross-sectional multicentre study. BMC Nursing. 2024;23:159. https://doi.org/10.1186/s12912-024-01823-1

- 10. Kwon CY, Lee B, Kwon OJ, Kim MS, Sim KL, Choi YH. Emotional labor, burnout, medical error, and turnover intention among South Korean nursing staff in a university hospital setting. International Journal of Environmental Resesearch and Public Health. 2021;18:(19):10111. https://doi.org/10.3390/ijerph181910111

- 11. Kim EJ. The relationship comparison between South Korean and Chinese college students' parent adolescent communication and interpersonal relationship ability. CNU Journal of Educational Studies. 2013;34(1):269-289. https://doi.org/10.18612/cnujes.2013.34.1.269

- 12. Hopson M, Petri L, Kufera J. A new perspective on nursing retention: job embeddedness in acute care nurses. Journal for Nurses in Professional Development. 2018;34(1):31-37. https://doi.org/10.1097/nnd.0000000000000420

- 13. Peltokorpi V. When embeddedness hurts: the moderating effects of job embeddedness on the relationships between work-to-family conflict and voluntary turnover, emotional exhaustion, guilt, and hostility. The International Journal of Human Resource Management. 2022;33(10):2019-2051. https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1803948

- 14. Atkins CS. Strategies healthcare managers use to reduce employee turnover. Minneapolis, MN: Walden University; 2019.

- 15. Mallol CM, Holtom BC, Lee TW. Job embeddedness in a culturally diverse Environment. Journal of Business and Psychology. 2007;22(1):35-44. https://doi.org/10.1007/s10869-007-9045-x

- 16. Lee TW, Burch TC, Mitchell TR. The story of why we stay: a review of job embeddedness. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 2014;1:199-216. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091244

- 17. Kim CW, Park CY. A study on the development of a ‘Work-Life Balance’ scale. Journal of Leisure Studies. 2008;5(3):53-69. https://doi.org/10.22879/slos.2008.5.3.53

- 18. Hackman JR, Oldham GR. Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance. 1976;16(2):250-279. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7

- 19. Park SK. Effects of personality related jobs on subjective career success among hotel employees. Seoul: Sejong University; 2008.

- 20. Kim KO, Yoon WA. A scale development in the propensity of collectivism: individualism among Korean consumers. Journal of Consumer Studies. 2000;11(3):1-14.

- 21. Kim SY, Jang SJ. The emotional labor evaluation guidelines for customer service worker. Seoul: Korea Occupational Safety and Health Agency; 2021.

- 22. Jeung DY. Association between emotional labor and depressive symptom in Korean service workers. Health and Social Science. 2023;62:5-29. https://doi.org/10.37243/kahms.2023.62.5

- 23. Cho E, Choi M, Kim EY, Yoo IY, Lee NJ. Construct validity and reliability of the Korean version of the Practice Environment Scale of Nursing Work Index for Korean nurses. Journal of Korean Academy of Nursing. 2011;41(3):325-332. https://doi.org/10.4040/jkan.2011.41.3.325

- 24. Schlein A, Guerney BG. Relationship enhancement. San Francisco, CA: Josey-Bass; 1971.

- 25. Jang HS. The association between self-esteem, relationship style, and etiquette implementation in adolescence [dissertation]. Seoul: Sungshin Women’s University; 2006.

- 26. Holtom BC, Mitchell TR, Lee TW, Tidd S. Less is more: validation of a short form of the job embeddedness measure and theoretical extensions. In: Paper presented at Academy of Management Conference; 2006. Atlanta, GA.

- 27. Felps W, Mitchell TR, Hekman DR, Lee TW, Holtom BC, Harman WS. Turnover contagion: how coworkers' job embeddedness and job search behaviors influence quitting. Academy of Management Journal. 2009;52(3):545-561. https://doi.org/10.5465/AMJ.2009.41331075

- 28. Lee JH, Shin KH. A validation study of The Korean Job Embeddedness Scale for employee retention strategy. Locality and Globality: International Journal of Social Sciences. 2017;41(2):55-90. https://doi.org/10.33071/ssricb.41.2.201708.55

- 29. Kim YR. A study on the turnover intention of the oncology nurse [dissertation]. Gwangju: Chonnam National University; 2007.

- 30. Jeon JH, Yom YH. Roles of empowerment and emotional intelligence in the relationship between job embeddedness and turnover intension among general hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2014;20(3):302-312. https://doi.org/10.11111/jkana.2014.20.3.302

- 31. Na HJ, Yoo SH, Kweon YR. Resilience mediates the association between job stress and turnover intention of among new graduate nurses. Journal of The Korean Data Analysis Society. 2022;24(1):133-147. https://doi.org/10.37727/jkdas.2022.24.1.133

- 32. Kim IO, Kim SH, Im SA, Roh HS. The effects of work-life balance on the turnover intention of hospital nurses by mediating job satisfaction. Journal of Employment and Career. 2022;12(4):1-18. https://doi.org/10.35273/jec.2022.12.4.001

- 33. Oh EM, Jang EH. Effects of work value, growth needs, and job stress on intention to stay of nurses in small and medium-sized hospitals. The Journal of Social Convergence Studies. 2023;7(1):1-23. https://doi.org/https://doi.org/10.37181/JSCS.2023.7.1.001

- 34. Jo KW, Kim EJ. Effects of generation on professional pride and organizational commitment among hospital nurses: the mediating effects of individualism-collectivism tendency. Journal of Muscle and Joint Health. 2023;30(1):15-24. https://doi.org/10.5953/JMJH.2023.30.1.15

- 35. Koo EH. Resilience, interpersonal relationship and organizational socialization of new nurses [master's thesis]. Suwon: Ajou University College of Nursing Science; 2017.

- 36. Oh KJ, Kim EY. The Influence of emotional labor of general hospital nurses on Turnover intention: mediating effect of nursing organizational culture. Journal of Digital Convergence. 2018;16(5):317-327. https://doi.org/10.14400/JDC.2018.16.5.317

- 37. Kwon JO, Kim EY. Impact of unit-level nurse practice environment on nurse turnover intention in the small and medium sized hospitals. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2012;18(4):414-423. https://doi.org/10.11111/jkana.2012.18.4.414

- 38. Min BW, Park HJ. An effect of career development upon job dmbeddedness and turnover intention. Paper presented at: The 2018 Korean Association of Human Resource Development Conference; 2018 Dec; Gachon University, Incheon..

- 39. Lee HJ, Chae D. Effect of job stress and perception of unit managers' authentic leadership on the clinical nurses' intention to stay. Korean Journal of Occupational Health Nursing. 2023;32(3):99-110. https://doi.org/10.5807/kjohn.2023.32.3.99

- 40. Bethlehem J. Selection bias in web surveys. International Statistical Review. 2010;78(2):161-188. https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2010.00112.x

- 41. Tavakol M, Dennick R. Making sense of Cronbach's alpha. Int J Med Educ. 2011;2:53-55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

, Chae Yeon Park2, Seung Mok Shin2, Seung Hun Shin2, Grace Choe2, Da Yeong Hwang2, Young Hee Chae3, Geun-Hee Kim4

, Chae Yeon Park2, Seung Mok Shin2, Seung Hun Shin2, Grace Choe2, Da Yeong Hwang2, Young Hee Chae3, Geun-Hee Kim4