Abstract

-

Purpose

This study investigated the effect of new nurses' metacognition on their retention intention and the dual mediating effect of job satisfaction and organizational commitment in the relationship between those two variables.

-

Methods

Participants included 154 new nurses with 12 months or less of clinical experience working in general hospitals in Seoul. Using a structured questionnaire, data were collected from September 30 to October 29, 2024 and analyzed using IBM SPSS version 29.0 and the Process Macro 4.2 program.

-

Results

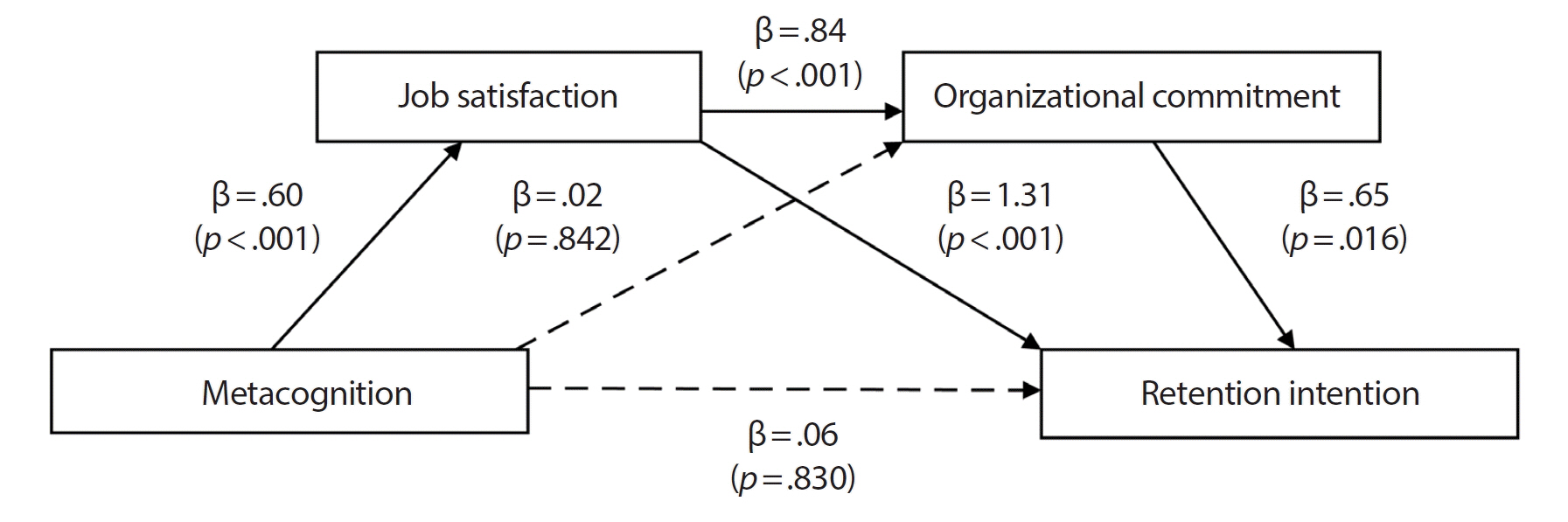

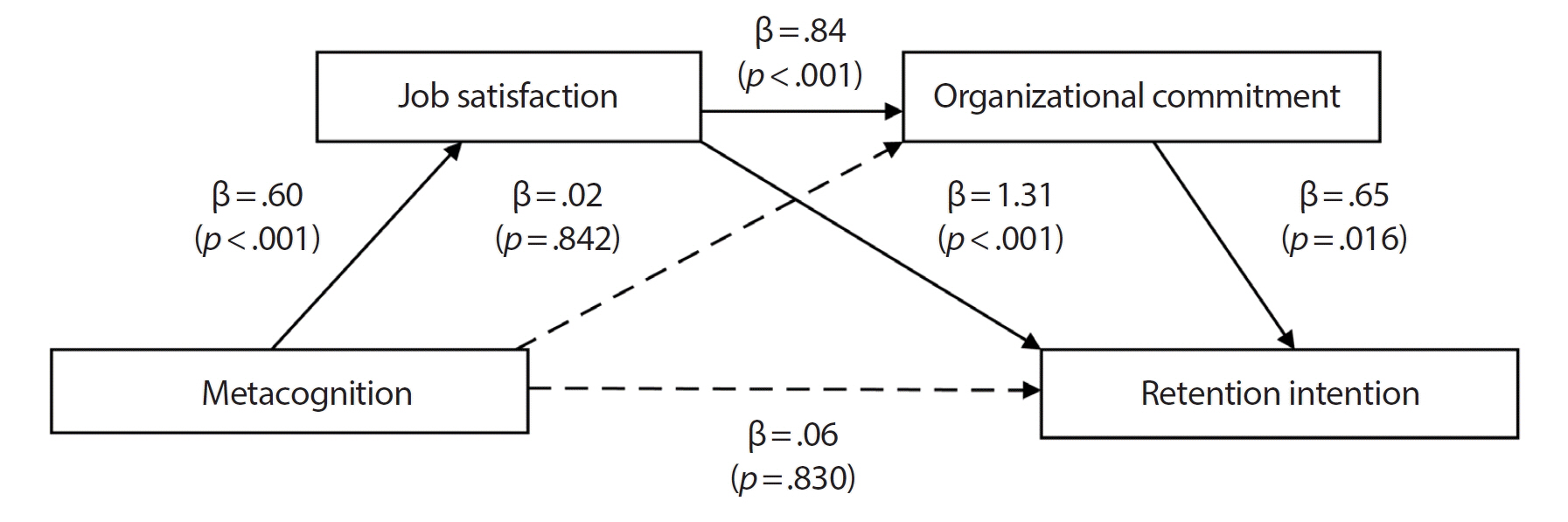

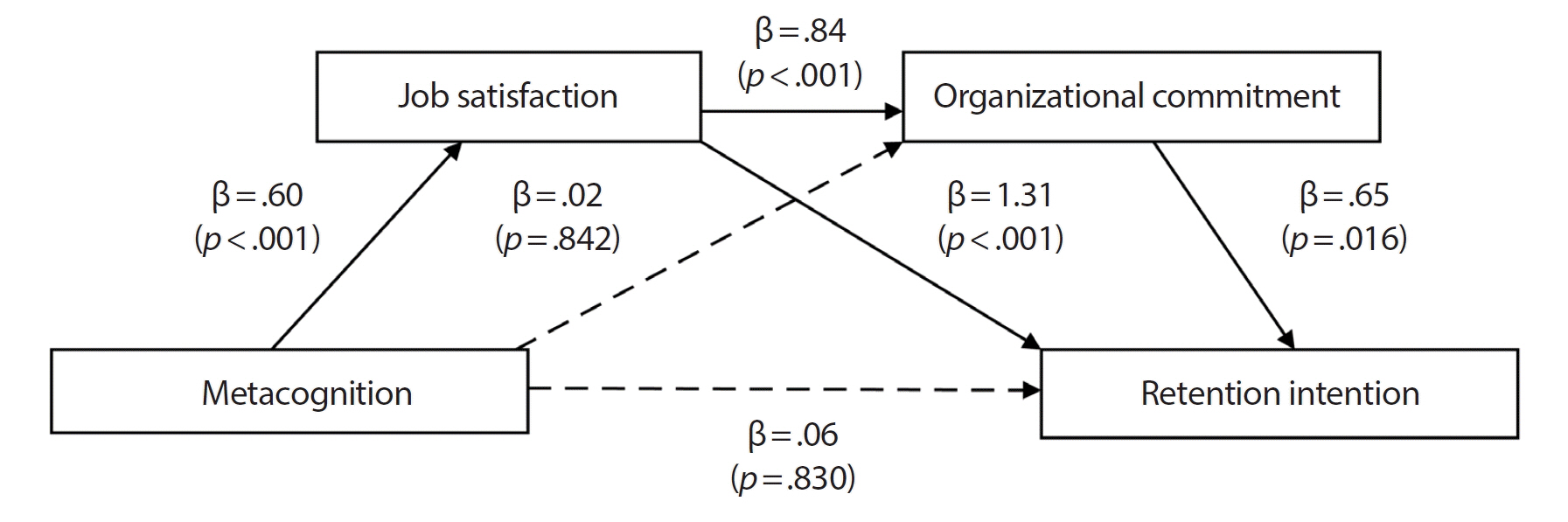

Metacognition had a positive effect on job satisfaction (B=0.60, p<.001). Job satisfaction had significant positive effects on organizational commitment (B=0.84, p<.001) and retention intention (B=1.31, p<.001), while organizational commitment had a significant positive effect on retention intention (B=0.65, p=.016). The sequential mediating effect of job satisfaction and organizational commitment was confirmed within the relationship between metacognition and retention intention in new nurses (effect=0.33, 95% confidence interval, 0.03-0.71).

-

Conclusion

The results of this study suggest the presence of a causal structure in which higher metacognition is associated with greater job satisfaction in new nurses; this leads them to commit to the organization, eventually increasing their retention intention.

-

주요어: 직무만족, 메타인지, 간호사, 재직, 조직몰입

-

Key Words: Job satisfaction; Nurses; Metacognition; Retention; Work engagement

서론

1. 연구의 필요성

간호사는 병원 전체 인력의 48.6%를 차지하고 있는 핵심인력이지만[

1] 병원간호사의 사직률은 2022년 기준 16.0%에 달하여[

2] 간호사의 사직은 곧 보건의료 시스템을 유지하는데 필요한 문제와도 직결된다. 특히 신규간호사의 사직률은 43.4%로 전체 사직률보다 2배 이상 높으며, 사직의 주요 사유로는 업무 부적응(34.8%), 질병 및 신체적 이유(12.1%) 등이 가장 높게 나타났다[

2]. 신규간호사의 사직에 대한 적극적인 관리를 위해 Kim 등[

3]은 간호사의 이직 의도보다 재직 의도를 고려하였을 때 간호서비스의 질을 유지하고 조직의 유효성을 증가시킬 수 있다고 제시하여 신규간호사의 재직 의도에 초점을 둘 것을 강조하였다. 또한 최근 교육적인 관점은 신규간호사를 교육의 주체자로 보고, 신규간호사의 학습 성과와 관련이 있는 내재적 요인을 확인하는 것이 신규간호사의 업무 적응을 돕고 재직 의도를 올리는 방안이 될 수 있음을 제시한다[

4,

5].

메타인지는 Flavell [

6]에 의해 처음 주장된 개념으로 스스로 알고 있는 것과 모르는 것이 무엇인지 아는 상태로 정의한다. 기존의 메타인지는 주로 교육학 쪽에서 학습능력의 향상과 관련이 있다고 여겨 학생을 대상으로 연구가 진행되었으며, 간호대학생의 메타인지가 학업성취도, 학습성과, 임상수행능력과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다[

7-

9]. 국외에서는 간호사로 대상을 확장시켜 메타인지가 간호사의 소속감, 회복탄력성에 관련이 있고 간호사 교육을 위해 비판적 사고뿐만 아니라 메타인지 능력을 개발시킬 필요가 있음을 제시하였다[

10,

11]. 국내의 간호학 외 분야에서는 인적자원관리 차원에서 메타인지가 조직구성원의 직무성과와 연관이 있고[

12], 근로자의 경력적응성 및 지속경력학습과 관련있음을 보고하고 있어[

13], 조직의 안정적인 운영을 위해 메타인지 능력을 고려할 필요성을 제시하였다. 지금까지 국내에서는 간호사의 메타인지를 측정한 연구가 없지만 인적자원관리 측면에서 메타인지를 측정할 필요가 있음을 시사한다.

직무만족은 본인이 수행하고 있는 직무로부터의 긍정적인 경험으로 조직의 생산성에 직접적인 영향을 미친다[

14]. 신규간호사를 대상으로 그릿(grit), 낙관성, 공감수준, 자기효능감과 같은 요인이 직무만족에 영향을 미친 것으로 나타났으며[

15-

17], 직무만족은 이직 요인, 재직 의도와도 연관이 높은 것으로 나타났다[

15,

18]. 이와 같이 메타인지가 직무만족에 영향을 미치고, 직무만족이 재직 의도에 영향을 미치므로 메타인지와 재직 의도와의 관계에서 직무만족의 매개효과를 유추하게 한다.

조직몰입은 소속된 조직의 목표와 가치를 추구함에 있어 강한 긍정적 믿음을 가지고 조직을 위해 일하고, 소속된 조직의 구성원으로써 남아 있으려는 의지이며[

19], 재직 의도를 높이는데 주요한 요인이다[

20]. 신규간호사의 그릿, 낙관성, 긍정심리자본, 지각된 공정성과 같은 내재적인 요인이 조직몰입에 영향을 미치는 것으로 나타났고 조직몰입을 높이면 신규간호사의 재직 의도가 증가하는 것으로 나타났다[

15,

19,

20]. 따라서 신규간호사가 스스로 모니터링하고 문제해결에 피드백을 줄 수 있는 능력인 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향에서 조직몰입의 매개효과를 확인해 볼 필요가 있다.

간호사의 재직 의도는 새로운 직업을 찾는 것을 중단하거나 현재의 간호직에 머무르고자 하는 의도이다[

21]. 재직 의도는 이직 의도와는 반대되는 개념이며 신규간호사가 가지고 있는 일의 의미, 조직몰입, 현장적응, 직무만족, 회복탄력성과 같은 요인에 영향을 받는 것으로 나타났다[

20,

22]. 이는 신규간호사가 가지고 있는 내재적인 요인이 재직 의도와 연관이 있음을 나타낸다. 또한 직무만족과 조직몰입은 정의 관계를 가지며 직무만족을 조직몰입의 선행변수로 간주하기도 한다[

23]. Choi 등[

23]의 연구에서는 직무만족과 조직몰입이 강한 상관관계를 가지며, 이 두 변수를 병렬적으로 배치하거나 단계적으로 투입할 경우 효과가 상쇄될 수 있다고 보고, 보험설계사를 대상으로 사회적 평판 인식과 이직 의도 간의 관계에서 직무만족과 조직몰입이 이중매개 변수로 작용함을 분석하였다. 이는 직무만족과 조직몰입은 강한 상관관계를 가지는 이중매개 변수로써 인과관계를 설명하는 중요한 요인임을 시사한다. 따라서 신규간호사를 대상으로 직무만족과 조직몰입을 이중매개 변수로 설정하여 재직 의도에 보다 명확한 매개효과인지를 확인할 수 있을 것으로 생각한다.

신규간호사는 간호현장에서 임상수행능력 부족으로 인하여 적응 과정에 어려움을 겪고, 이러한 경험이 상황에 따라 직무만족 저하나 이직 의도로 이어질 가능성이 있다. 이때 메타인지는 급변하는 의료 환경 속에서 임상수행능력 향상과 관련이 있고 인적자원관리 측면에서 직무만족 및 조직몰입과 밀접하게 연관된 변수이지만 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향을 다룬 연구는 지금까지 시도되지 않았다. 따라서 본 연구는 신규간호사의 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향에서 직무만족과 조직몰입이 이중매개 효과를 나타내는지를 분석하고, 신규간호사의 인적자원관리에 필요한 기초자료를 제공하고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 병원 근무 경력 12개월 이하의 신규간호사를 대상으로 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향 및 두 변수의 관계에서 직무만족과 조직몰입의 이중 매개효과를 파악함으로써 신규간호사의 재직 의도를 높일 수 있는 방안을 마련하기 위함이다. 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

• 대상자의 일반적 특성, 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도 정도를 조사한다.

• 대상자의 일반적 특성에 따른 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도의 차이를 파악한다.

• 대상자의 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도 간의 상관관계를 파악한다.

• 대상자의 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향 및 메타인지와 재직 의도 관계에서 직무만족과 조직몰입의 이중 매개효과를 확인한다.

연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 신규간호사를 대상으로 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도 간의 관계를 확인하고, 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향을 직무만족과 조직몰입의 이중 매개효과를 통해 확인하기 위한 설명적 조사연구이다.

2. 연구 대상

본 연구의 대상자는 서울시 소재 3곳의 종합병원에서 근무하는 신규간호사로, 연구의 목적을 이해하고 자발적으로 연구에 참여하고자 동의한 임상경력 12개월 이하이면서, 직접간호를 제공하는 자이다. 예상 표본크기는 G*Power 3.1.9.7 프로그램(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)을 이용하여 다중회귀분석 적용, 유의수준 .05, 검정력 .80, 중간 효과크기 .15, 예측 변수 15개를 기준으로 최소 표본 수는 139명이 산출되었다. 탈락률 20%를 고려하여 총 174명에게 설문지가 배부되었다. 이 중 불성실하게 응답한 20부를 제외하여 최종적으로 154부(88.5%)가 선정되었다.

3. 연구 도구

본 연구는 일반적 특성(성별, 나이, 편입여부, 동거형태, 소득수준) 및 근무환경(근로계약형태, 근무지, 근무형태, 부서배치 전 교육 여부, 부서이동 경험 여부, 총 임상경력, 현 부서 임상 경력) 12문항, 메타인지 20문항, 직무만족 21문항, 조직몰입 15문항, 재직 의도 6문항으로 총 74문항의 구조화된 설문지가 이용되었다. 모든 도구는 도구를 개발하거나 번안 및 수정한 연구자들에게 허락을 받고 사용되었다.

1) 메타인지

본 연구에서의 메타인지는 Jo [

24]가 성인을 대상으로 개발한 도구를, 허구 문항을 제외하고 실증적으로 검증한 Lee와 Jin [

13]의 도구를 사용하여 측정하였다. 총 20개의 문항이며 하위요인으로 메타인식(8문항), 모니터링(4문항), 메타통제(8문항)로 구성되어 있다. 5점 Likert 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘보통이다’ 3점, ‘그렇다’ 4점, ‘매우 그렇다’ 5점으로 계산되며 총점의 점수범위는 20∼100점이다. 점수가 높을수록 신규간호사의 메타인지가 높음을 의미한다. Jo [

24]가 개발한 도구의 내적 일관성(Cronbach’s α)은 .90이었으며, Lee와 Jin [

13]의 연구에서는 .83, 본 연구에서는 .86이었다.

2) 직무만족

간호사의 직무만족 측정을 위하여 Slavitt 등[

25]이 개발하고, Park과 Yun [

26]이 번안한 도구를, Kim [

27]이 수정 및 보완한 도구를 사용하여 측정하였다. 문항은 총 21문항, 5점 Likert 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘보통이다’ 3점, ‘그렇다’ 4점, ‘매우 그렇다’ 5점으로 계산하며 총점의 점수범위는 21∼105점이다. 점수가 높을수록 직무에 만족하고 있음을 의미한다. 도구 개발 당시 내적 일관성(Cronbach’s α)은 .91이었으며, Park과 Yun [

26]의 연구에서도 .91, Kim [

27]의 연구에서는 .85, 본 연구에서는 .90이었다.

3) 조직몰입

조직몰입은 Mowday 등[

14]이 개발한 Organizational Commitment Questionnaire 도구를 Lee [

28]가 번안한 도구를 사용하였다. 총 15문항으로 3가지 하위요인인 동일시(6문항), 애착(6문항), 근속의지(3문항)로 구성되어 있다. 5점 Likert 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘보통이다’ 3점, ‘그렇다’ 4점, ‘매우 그렇다’ 5점으로 계산되며, 총점의 점수범위는 15∼60점이다. 점수가 높을수록 조직에 몰입하고 있음을 의미한다. 도구 개발 당시 내적 일관성(Cronbach’s α)은 .89였으며, Lee [

28]의 연구에서는 .85, 본 연구에서는 .90이었다.

4) 재직 의도

재직 의도는 Cowin [

21]이 개발한 Nurse Retention Intent 도구를 Kim [

29]이 번안한 도구를 사용하였다. 전체 문항은 6개로 8점 Likert 척도로 구성되었으며, ‘전혀 그렇지 않다’ 1점, ‘그렇지 않다’ 2점, ‘대체로 그렇지 않다’ 3점, ‘약간 그렇지 않다’ 4점, ‘약간 그렇다’ 5점, ‘대체로 그렇다’ 6점, ‘그렇다’ 7점, ‘매우 그렇다’ 8점으로 계산된다. 총점은 6∼48점 범위로 점수가 높을수록 재직 의도가 높음을 의미한다. 도구 개발 당시 내적 일관성(Cronbach’s α)은 .97이었으며, Kim [

29]의 연구에서는 .89, 본 연구에서는 .92이었다.

본 연구의 자료 수집은 S의료원의 생명윤리위원회의 승인을 받은 후 2024년 9월 30일부터 10월 29일까지 진행되었다. 자료 수집을 위하여 서울시 소재 3개 종합병원에 연구의 목적을 설명하고 간호부서장의 협조를 받아 산출근거에 기초한 설문지 174부가 회수될 때까지 연구 대상자 모집 공고문을 부착하였다. 각 단위에 부착된 공고문을 읽고 연구 참여를 희망하는 신규간호사는 연구자가 직접 연구에 대해 설명하고 온라인 설문조사 링크를 발송하거나 공고문에 QR 코드를 통하여 온라인 설문조사에 참여할 수 있도록 하였다. 설문지는 모든 문항에 답변하도록 만들어졌으며, 중복 응답을 방지하기 위하여 한 IP 주소에 한 건의 설문지만 제출할 수 있도록 설정하였다. 설문지 작성시간은 10∼15분 정도 소요되었으며, 설문지의 제출 버튼을 누르면 자동회수 처리되었다. 연구에 참여한 대상자에게 답례품으로 5,000원 상당의 음료 쿠폰을 제공하였다.

5. 자료 분석 방법

수집된 자료는 IBM SPSS version 29.0과 Process Macro 4.2 프로그램을 이용하여 분석하였다.

• 대상자의 일반적인 특성, 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도 정도는 기술통계를 사용하여 분석하였다.

• 대상자의 일반적 특성에 따른 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도를 파악하기 위하여 Independent t-test, one-way analysis of variance로 분석하였으며, 집단 간 차이 검증은 Scheffé test를 이용하였다.

• 대상자의 메타인지, 직무만족, 조직몰입 및 재직 의도 간의 상관관계를 파악하기 위해 Pearson's correlation coefficient로 분석하였다.

• 대상자의 메타인지와 재직 의도 사이에 직무만족, 조직몰입의 이중 매개효과의 유의성 검증을 위해 5,000회의 부트스트래핑(bootstrapping)을 통해 95% 신뢰구간(95% confidence interval, CI)으로 검증하였으며, 95% CI 사이에 ‘0’을 포함하지 않은 경우 간접효과가 통계적으로 유의한 것으로 해석하였다[

30].

연구 대상자의 보호를 위하여 S의료원의 생명윤리위원회의 승인(2024-09-005-001)을 받은 후 연구를 진행하였다. 본 연구 참여 전 연구 대상자에게 연구의 목적, 연구 절차, 연구 기간, 익명성 및 비밀 보장, 필요시 연구 참여 중단 등이 명시된 연구설명문을 통해 설명하였으며, 설문지 첫 페이지에 ‘동의함’을 체크한 경우에만 설문을 진행할 수 있도록 조치하였다. 수집된 모든 설문지는 식별번호를 부여하여 익명으로 처리되었으며, 수집된 모든 자료는 잠금장치가 있는 PC에 암호화된 폴더에 3년 동안 보관 후 『생명윤리 및 안전에 관한 법률』 시행규칙 제15조에 의거해 파일을 완전 삭제할 계획임을 설명하였다.

연구결과

1. 대상자의 일반적 특성

본 연구 대상자의 성별 중 여자가 130명(84.4%)으로 대부분을 차지하였으며, 연령은 24세 이상이 100명(64.9%), 편입을 경험하지 않은 대상자가 132명(85.7%), 가족과 함께 동거 중인 대상자가 91명(59.1%), 월 소득수준은 300~400만원이 84명(53.9%)으로 가장 많았다. 근로계약 형태는 정규직이 149명(96.8%)으로 대부분을 차지하였으며, 근무부서는 간호•간병통합서비스병동이 73명(47.4%), 근무형태는 3교대가 144명(93.5%)으로 가장 많았다. 부서배치 전 교육을 받았다고 응답한 대상자는 129명(83.8%), 총 임상경력은 6개월 초과~9개월 이하가 58명(37.7%), 부서이동을 경험하지 않은 대상자가 134명(87.0%), 현 부서 임상경력은 6개월 초과~9개월 이하가 57명(37.0%)으로 가장 많은 응답을 나타냈다(

Table 1).

메타인지는 대상자의 일반적 특성에 따라 유의한 차이를 나타내지 않았다. 직무만족은 편입여부(t=2.42,

p=.017), 근무부서(t=4.07,

p=.002)에 따라 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 사후분석 결과 부서별 간에는 차이가 없는 것으로 나타났다. 조직몰입은 나이(t=2.59,

p=.011), 편입여부(t=2.92,

p=.004), 소득수준(F=4.99,

p=.008)에 따라 통계적으로 유의한 차이를 나타냈다. 사후분석 결과 소득수준이 200만원 이하인 대상자가 이상인 대상자보다 조직몰입이 유의하게 더 높았다. 재직 의도는 근무형태(t=-2.09,

p=.038)에 따라 통계적으로 유의한 차이를 나타냈다(

Table 1).

메타인지의 평균값은 5점 만점 중 3.87±0.35점, 직무만족의 평균값은 5점 만점 중 3.30±0.49점, 조직몰입의 평균값은 5점 만점 중 3.35±0.54점, 재직 의도의 평균값은 8점 만점 중 5.56±1.47점이었다. 자료의 정규성을 왜도와 첨도로 확인한 결과 왜도의 절대값이 3미만, 첨도의 절대값이 8을 초과하지 않았으므로[

31], 정규성에 위배되지 않음이 확인되었다(

Table 2).

메타인지와 직무만족(r=.43,

p<.001), 메타인지와 조직몰입(r=.34,

p<.001), 메타인지와 재직 의도(r=.27,

p<.001) 간에 통계적으로 유의한 정의 상관관계를 나타냈다. 또한 직무만족과 조직몰입(r=.77,

p<.001), 직무만족과 재직 의도(r=.63,

p<.001), 조직몰입과 재직 의도(r=.58,

p<.001) 간에 정의 상관관계를 나타냈다(

Table 2).

대상자의 메타인지가 재직 의도의 관계에서 직무만족과 조직몰입의 이중 매개효과를 검증하고 효과분석을 실시한 결과는

Table 3과 같다. 먼저 독립변수 간 다중공선성을 확인하기 위하여 공차한계와 분산팽창인자(variance inflation factor, VIF)를 계산한 결과 각 변수의 공차한계는 0.37~0.81로 0.1을 초과하였고, VIF는 1.23~2.68로 10 이하의 값으로 나타나 다중공선성의 문제는 없었다. 또한 잔차의 독립성을 Durbin-Watson으로 확인한 결과 2.07로 독립성 가정을 만족하였다. 효과분석 결과 메타인지는 직무만족(β=.43,

p<.001)에 유의한 정의 영향을 미쳤다. 직무만족은 조직몰입(β=.77,

p<.001)과 재직 의도(β=.44,

p<.001)에, 조직몰입 역시 재직 의도(β=.24,

p=.016)에 유의한 정의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 직무만족과 조직몰입 두 변수를 모형에 함께 투입했을 때 직무만족이 조직몰입보다 상대적으로 더 강하게 재직 의도를 설명하는 것으로 나타났다. 신규간호사의 메타인지와 재직 의도의 관계에서 직무만족과 조직몰입의 이중 매개효과 모형에서 각 경로별 크기를 도식화한 결과는

Figure 1과 같다.

연구모형의 전체 매개효과의 크기는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(effect=0.12, lower limit of the confidence interval [LLCL]=0.67, upper limit of the confidence interval [ULCL]=1.64). 각 경로별 효과를 살펴보면 신규간호사의 메타인지와 재직 의도 사이에서 직무만족의 매개효과는 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(effect=0.78, LLCL=0.31, ULCL=1.34). 다음으로 신규간호사의 메타인지와 재직 의도 사이에서 조직몰입은 매개효과가 없는 것으로 나타났다(effect=0.01, LLCL=-0.09, ULCL=0.14). 마지막으로 신규간호사의 메타인지와 재직 의도 사이에서 직무만족과 조직몰입이 순서대로 매개효과를 보일 때 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(effect=0.33, LLCL=0.03, ULCL=0.71).

종합해보면 메타인지가 재직 의도에 미치는 직접효과는 없는 것으로 나타났으나 직무만족이 매개변수로 통계적으로 유의한 모형이 되므로 직무만족이 두 변수 사이를 완전 매개함을 보여준다. 또한 조직몰입은 매개효과가 없었으나, 직무만족과 조직몰입이 순차적인 매개변수로 통계적으로 유의한 모형이 되어 메타인지와 재직 의도 사이에 직무만족과 조직몰입이 순차적으로 완전 매개하는 것으로 나타났다.

논의

본 연구는 신규간호사의 메타인지가 재직 의도에 미치는 영향에서 직무만족과 조직몰입이 이중매개 효과를 나타내는지 조사하기 위해 시도되었다. 본 연구의 분석 결과 메타인지는 재직 의도에 직접적인 영향을 미치지 않았지만 직무만족을 매개하여 재직 의도에 유의한 영향을 미치거나, 직무만족과 조직몰입을 매개하여 재직 의도에 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이는 신규간호사의 상위 인지 능력인 메타인지가 높을수록 직무에 만족하고 조직에 몰입하여 재직 의도가 높아지는 심리적인 인과관계 구조가 존재한다는 것을 제시한 결과이다.

신규간호사의 메타인지(5점 만점 중 3.87±0.35점)는 동일한 도구로 측정한 대기업 사무직 근로자의 메타인지(3.90±0.40점) 점수와 유사하게 나타났으며[

13], 다른 도구로 측정한 간호대학생의 메타인지(3.68±0.45점)도 중간 이상의 수준을 나타냈다[

7]. 이와 같이 메타인지 도구와 측정 대상에 차이가 있지만 대체로 중간 이상의 점수인 유사한 수준의 메타인지 정도임을 알 수 있다. 신규간호사의 일반적 특성에 따른 메타인지는 전체적으로 차이가 없는 것으로 나타났다. 선행 연구에서는 간호대학생을 대상으로 메타인지를 측정했을 때 4학년 간호대학생이 메타인지가 가장 높은 것으로 나타났으며, 이는 전공 교과목 학습을 통한 경험의 축적과 반복적인 학습이 메타인지를 상승시키는 효과를 나타낸 것이라고 설명하였다[

8]. 그러나 본 연구에서는 신규간호사의 경력에 따른 메타인지 점수에 차이를 나타내지 않아 1년 동안의 업무경험이나 교육은 메타인지를 향상시키기에는 짧은 시간이었을 것으로 생각한다. 본 연구의 결과는 비교할 선행 연구가 없어 한계가 있지만 후속 연구에서는 다양한 경력의 간호사를 대상으로 메타인지를 측정해 볼 필요가 있다.

신규간호사의 직무만족(5점 만점 중 3.30±0.49점)은 같은 도구를 사용하여 측정한 비수도권 종합병원 신규간호사의 직무만족(3.46±0.62점) [

15], 일개 종합병원에서 근무하는 신규간호사의 직무만족(3.40±0.45점) [

32] 등의 연구 결과와 유사한 결과를 보였다. 신규간호사의 조직몰입(5점 만점 중 3.35±0.54점)은 같은 도구를 사용하여 비수도권 종합병원 신규간호사의 조직몰입(3.10±0.39점) [

19], 전국 종합병원 신규간호사의 조직몰입(3.25±0.48점) [

20] 점수보다 더 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 5점 척도상 ‘보통’에 가까우므로 앞으로도 신규간호사의 직무만족과 조직몰입의 향상을 위한 관심이 필요함을 시사한다. 신규간호사의 일반적 특성에 따른 조직몰입은 연령이 24세 미만인 군이 24세 이상인 군보다 더 높은 것으로 나타나 이는 신규간호사의 연령에 따른 조직몰입에 차이가 없었던 선행 연구[

19,

20]와는 상반된 결과이다. 본 연구에서는 24세 이상인 군 중 편입생이 포함된 영향도 있을 것으로 생각한다. 또한 월 소득수준 중 200만원 이하인 대상자가 200만원 이상인 경우보다 조직몰입이 유의하게 더 높았다. 이는 Kim 등[

20]의 연구에서 급여가 200만원 이하인 간호사의 조직몰입이 높은 결과를 뒷받침한다. 본 연구의 신규간호사들은 입사 초기이므로 수습 기간 중일 가능성이 있으며, 야간 수당 등 각종 수당을 아직 받지 못한 상태이어서 소득 수준이 상대적으로 낮게 나타날 수 있지만 조직에 대한 헌신 정도는 일관되게 높게 인식하고 있음을 시사한다.

특히 신규간호사의 일반적 특성에 따른 직무만족과 조직몰입은 편입을 경험하지 않은 대상자가 편입을 경험한 대상자보다 직무만족과 조직몰입이 유의하게 더 높았다. 이는 편입과정을 거친 신규간호사들은 본인보다 나이가 어린 선배간호사와의 갈등을 겪는 어려움을 나타냈으며[

33], 학사편입 입학생이 학문에 대한 정체성 혼란을 겪는 등 부정적인 경험을 가진다는 연구 결과[

34] 등을 통해 이해된다. 본 연구에서 편입을 경험한 신규간호사의 비율이 14.9%를 나타냈지만 이들의 직무만족과 조직몰입이 낮게 나타난 것은 간호대 학생 시절부터 일반 학생들보다 적응하는데 더 어려움을 겪고 있으며, 이러한 현상이 간호사가 된 후에도 지속되고 있음을 제시한 것이다. 따라서 간호계에서는 이들의 적응에 필요한 교육훈련프로그램 또는 심리적인 상담 등의 지원 방안을 마련하는 것이 고려되어야 한다.

신규간호사의 재직 의도(8점 만점 중 5.56±1.47점)는 같은 도구를 사용하여 비수도권 종합병원에 소속된 신규간호사의 재직 의도(5.70±1.46점) [

17], coronavirus disease 2019 (COVID-19) 시기 전국 신규간호사 대상 재직 의도(5.23±1.32점) [

20], 상급종합병원 신규간호사의 재직 의도(5.23±1.25점) [

3]의 수치들과 유사한 결과를 나타냈다. 본 연구에서의 자료 수집 기간인 2024년은 의정 갈등의 영향으로 의료계의 불안이 높은 상황이었음에도 선행 연구들의 재직 의도 점수와 유사한 범위(평균 5.23~5.70점) 수준을 나타냈다. 또한 재직 의도는 근무 형태인 3교대 근무자가 상근 근무자보다 재직 의도가 유의하게 더 낮은 것으로 나타났다. 이는 신규간호사의 근무 형태에 따른 재직 의도나 이직 의도에 유의한 차이를 나타내지 않은 연구 결과[

16,

20]와는 상반되었다. 교대 근무 간호사는 규칙적인 생활을 하는 상근 근무와 달리 공감 수준, 삶의 만족도, 직무만족도가 더 낮고 수면 부족에 시달리는 경향이 있으며[

35], 교대근무 간호사 중 상당수가 수면의 질이 크게 저하되어 실제로 이직을 고려하는 경우가 많았다[

36]. 따라서 재직 의도를 낮추는 요인으로 작용할 수 있었을 것으로 생각한다. 2022년 4월부터 시행되고 있는 간호사 교대제 개선 시범사업을 통해 교대근무 간호사들의 근무 환경이 개선되고 있으며 일부 긍정적인 성과를 나타내고 있다[

37]. 본 연구의 결과는 현재 시범사업 중인 교대제 개선 사업을 더욱 확대하는 등 교대근무의 질을 높이고 신규간호사의 재직 의도를 향상시키는 전략이 강화되어야 함을 시사한다.

본 연구에서 변수 간의 상관관계를 분석한 결과, 메타인지가 직무만족과 정의 상관관계를 보였으며, 회귀분석에 의한 결과에서도 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 선행 연구에서도 전공에 대한 만족이나 흥미가 높다고 응답한 간호대학생이 유의하게 높은 메타인지를 보인 바 있다[

31,

38]. 본 연구의 결과는 간호대생이 졸업 후 신규간호사가 되어도 메타인지가 직무만족에 유의한 영향이 있음을 제시한 것이다. 간호현장은 복잡한 업무 수행과 예측 불가능한 상황이 빈번해 우선순위 설정 및 의사결정 능력이 필수적이므로[

39], 이때 메타인지를 통하여 직무에 능동적 인지 활동으로 대응함으로써 높은 내적 동기를 유발하여 직무성과가 높아지고 직무에 만족하는 것으로 제시되고 있다[

12]. 따라서 본 연구 결과를 통해 메타인지가 학교 내 간호교육뿐만 아니라 간호 현장에서도 신규간호사의 직무만족을 향상하는 데 필요한 변인임을 제시하였다는 데 의의가 있다. 따라서 의료기관은 신규간호사를 위한 교육프로그램을 구상할 때 메타인지를 향상시킬 수 있는 자기조절학습[

11] 또는 자기주도학습[

31]이 포함된 교육 전략을 통해 직무만족 상승의 효과를 확인하는 것이 필요하다.

반면 메타인지는 조직몰입과 정의 상관관계를 보였지만 회귀분석 결과 직접적으로는 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이는 신규간호사의 다양한 내재적인 요인이 조직몰입에 유의한 영향을 주는 변인으로 조사된 것[

18]과는 차이가 있다. 메타인지는 자신의 인지 과정을 모니터링하고 조절하는 능력으로, 과업 수행이나 문제 해결과 같은 인지적 통제 기능에 중점을 두며[

24], 선행 연구[

15,

17]에서 신규간호사의 조직몰입과 연관이 있는 변수인 그릿, 낙관성, 자기효능감과 달리 긍정적 인식을 내포하지 않은 차이가 있다. 따라서 메타인지는 직무와 관련된 효율성과 자기조절에는 기여하나 조직에 대한 긍정적 태도를 형성하는 데는 한계가 있을 수 있으므로, 메타인지와 조직몰입 간에는 직접적인 인과관계보다 복합적인 작용으로 인한 확인이 필요함을 시사한다.

메타인지는 재직 의도와 정의 상관관계를 가지는 것으로 나타났으나 경로분석에서 직접적인 영향을 미치지 않았으며, 직무만족이 완전 매개효과를 나타내거나 직무만족과 조직몰입이 순차적으로 완전 매개효과를 나타냈다. 이는 신규간호사의 메타인지로 업무 상황을 인지하고 문제를 해결하고자 대응하는 것이 직무에 능동적으로 대처하게 하여 직무에 만족감을 불러일으키고, 이것이 현재 간호직에 머무르려고 하는 의도를 직접적으로 증가시키거나, 조직에 긍정적인 믿음을 가지고 몰입하게 하여 간호직에 머물고자 하는 의도를 높이게 만들었다고 분석해 볼 수 있다. 본 연구에서는 메타인지가 재직 의도에 간접적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌지만, 직무만족과 조직몰입을 매개변수로 하여 구조화시켜 인과관계를 확인하고 완전 매개하는 것을 분석하였다는 데 의의가 있다. 또한 메타인지를 간호사의 인적자원관리 차원에서 고려하고 재직 의도와 처음 연결하여 확인했으므로, 추후 다양한 경력을 가진 간호사 집단을 대상으로도 반복적으로 연구해 볼 필요가 있다. 또한 선행 연구[

16,

40,

41]에서와 같이 신규간호사들이 상황에 대해 인지하는 메타인지가 업무에 느끼는 만족으로 연결되고, 이 만족이 조직에 대한 몰입을 강화하며, 조직에 머물고자 하는 의도를 높이는 심리적 인과관계 구조가 작용했다고 볼 수 있다. 이는 신규간호사의 재직 의도와 관련된 다양한 가치를 확인하고자 할 때 직무만족과 조직몰입을 같은 독립변수로 설정하여 병렬적으로 배치할 경우 효과가 상쇄될 수 있지만, 직무만족과 조직몰입을 순차적인 매개변수로 설정할 경우 인과관계에 의한 구조설명이 가능해짐을 보이는 결과이다. 이를 통해 신규간호사의 재직 의도를 향상시키기 위한 방안으로 신규간호사가 직무에 만족하고 조직에 애착을 가지기 위해서 메타인지능력을 향상시키도록 하는 것이 필요하다. 따라서 간호사 적응을 위한 교육 시 메타인지를 고려한다면 안정적인 인적자원관리를 도모할 수 있을 것으로 생각한다.

결론

본 연구는 신규간호사의 메타인지와 재직 의도 사이에서 직무만족과 조직몰입의 이중매개 효과를 확인하고자 시도되었다. 본 연구의 결과 신규간호사의 상위 인지 능력인 메타인지가 높을수록 직무에 만족하고 조직에 몰입하여 재직 의도가 높아지는 인과관계 구조가 존재한다는 점을 처음으로 제시하였다. 또한 신규간호사 중 편입을 경험한 간호사들의 직무만족과 조직몰입 상승을 위한 노력과 교대근무 간호사의 근무 환경 개선을 위한 전략 마련의 필요성을 함께 제시하였다. 그러나 본 연구는 편의표집을 통해 서울에 소재한 종합병원 신규간호사를 모집하였으므로 연구 결과를 일반화하는데 제한점이 있다. 또한 신규간호사를 대상으로 메타인지와 편입여부를 측정한 선행 연구가 없어 비교에 한계가 있으므로 해석에 주의할 필요가 있다. 마지막으로 본 연구는 신규간호사의 메타인지를 측정할 때 간호사 대상 적용에 대한 타당도를 확인하지 않아 추후 연구 시 타당성 검증이 보완되어야 한다.

본 연구 결과를 토대로 제언하면 첫째, 본 연구는 서울시 소재 종합병원에 한정하여 연구를 진행하였으므로 추후 다양한 병원 규모 및 지역을 포함한 연구로 확대하고, 종단연구 설계를 통하여 인과관계 검증이 필요하다. 둘째, 국내 간호사를 대상으로 메타인지 측정을 처음 시도하여 유의한 변수임이 밝혀졌으므로 추후 다양한 경력의 간호사 집단을 대상으로 메타인지를 측정할 것을 제언한다. 셋째, 신규간호사의 재직 의도에 영향을 미치는 요소를 파악하는 후속 연구를 진행할 때 직무만족과 조직몰입의 인과 구조를 고려하여 연구 모형을 설계하고 구조방정식과 같은 모형을 통해 다각도로 분석해 볼 것을 제언한다.

Article Information

-

Author Contributions

Conceptualization: SM. Methodology: SM, MK. Formal analysis: SM. Data curation: SM. Visualization: SM. Project administration: MK. Writing - original draft: SM. Writing - review & editing: MK. All authors read and agreed to the published version of the manuscript.

-

Conflict of Interest

None.

-

Funding

None.

-

Data Availability

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Acknowledgments

None.

Figure 1.Double mediating effect of job satisfaction and organizational commitment in their relationship between metacognition and retention intention.

Table 1.Differences in Metacognition, Job Satisfaction, Organizational Commitment and Retention Intention According to General Characteristics (N=154)

|

Variable |

Category |

n (%) |

Metacognition |

Job satisfaction |

Organizational commitment |

Retention intention |

|

M±SD |

t or F (p) Scheffé |

M±SD |

t or F (p) Scheffé |

M±SD |

t or F (p) Scheffé |

M±SD |

t or F (p) Scheffé |

|

Gender |

Man |

24 (15.6) |

4.00±0.31 |

1.95 (.053) |

3.36±0.43 |

0.63 (.527) |

3.33±0.53 |

-0.23 (.821) |

5.35±1.46 |

-0.76 (.446) |

|

Woman |

130 (84.4) |

3.85±0.36 |

|

3.29±0.50 |

|

3.35±0.54 |

|

5.60±1.47 |

|

|

Age (yr) |

<24 |

54 (35.1) |

3.90±0.36 |

0.83 (.406) |

3.36±0.46 |

1.13 (.259) |

3.49±0.43 |

2.59 (.011) |

5.61±1.37 |

0.33 (.739) |

|

≥24 |

100 (64.9) |

3.85±0.35 |

|

3.27±0.51 |

|

3.28±0.58 |

|

5.53±1.52 |

|

|

Transfer experience (university/college) |

No |

132 (85.7) |

3.89±0.35 |

1.46 (.147) |

3.34±0.48 |

2.42 (.017) |

3.40±0.54 |

2.92 (.004) |

5.52±1.50 |

-0.87 (.383) |

|

Yes |

22 (14.3) |

3.77±0.37 |

|

3.07±0.49 |

|

3.05±0.41 |

|

5.81±1.22 |

|

|

Type of cohabitation |

Alone |

52 (33.8) |

3.95±0.37 |

2.28 (.106) |

3.30±0.51 |

0.85 (.430) |

3.38±0.55 |

0.78 (.460) |

5.63±1.50 |

1.8 (.169) |

|

Family |

91 (59.1) |

3.82±0.35 |

|

3.28±0.47 |

|

3.32±0.52 |

|

5.43±1.43 |

|

|

Others (friend, dormitory) |

11 (7.1) |

3.84±0.26 |

|

3.48±0.59 |

|

3.52±0.64 |

|

6.29±1.47 |

|

|

Monthly income (10,000 won) |

<200a

|

7 (4.5) |

4.13±0.21 |

2.39 (.095) |

3.62±0.63 |

2.64 (.075) |

3.88±0.52 |

4.99 (.008) |

6.24±1.76 |

2.93 (.056) |

|

200∼300<b

|

64 (41.6) |

3.83±0.37 |

|

3.35±0.44 |

|

3.41±0.44 |

(a>b, c) |

5.80±1.32 |

|

|

300∼400<c

|

83 (53.9) |

3.88±0.34 |

|

3.23±0.50 |

|

3.26±0.58 |

|

5.31±1.51 |

|

|

Type of employment |

Full time |

149 (96.8) |

3.87±0.35 |

-0.84 (.403) |

3.30±0.48 |

-0.28 (.778) |

3.34±0.54 |

-0.77 (.442) |

5.58±1.44 |

0.86 (.389) |

|

Contract |

5 (3.2) |

4.00±0.32 |

|

3.36±0.77 |

|

3.53±0.41 |

|

5.00±2.18 |

|

|

Type of work |

Three shift work |

144 (93.5) |

3.86±0.36 |

-1.54 (.126) |

3.29±0.50 |

-0.76 (.451) |

3.36±0.53 |

0.51 (.611) |

5.49±1.46 |

-2.09 (.038) |

|

Day shift |

10 (6.5) |

4.04±0.23 |

|

3.41±0.40 |

|

3.27±0.71 |

|

6.48±1.24 |

|

|

Work unit |

Comprehensive nursing unita

|

73 (47.4) |

3.80±0.37 |

2.88 (.060) |

3.19±0.53 |

4.07 (.002) |

3.27±0.57 |

2.14 (.121) |

5.35±1.61 |

1.49 (.230) |

|

General wardb

|

33 (21.4) |

3.96±0.36 |

|

3.38±0.48 |

|

3.34±0.49 |

|

5.69±1.37 |

|

|

Special unitc

|

38 (31.2) |

3.92±0.31 |

|

3.42±0.39 |

|

3.48±0.50 |

|

5.79±1.26 |

|

|

Education experience before unit assignment |

Yes |

129 (83.8) |

3.87±0.35 |

-0.32 (.752) |

3.29±0.50 |

-0.79 (.432) |

3.34±0.55 |

-0.39 (.696) |

5.55±1.51 |

-0.06 (.953) |

|

No |

25 (16.2) |

3.89±0.37 |

|

3.37±0.45 |

|

3.39±0.45 |

|

5.57±1.21 |

|

|

Total clinical career (mo) |

<3 |

32 (20.8) |

3.87±0.32 |

0.26 (.853) |

3.36±0.48 |

0.3 (.822) |

3.43±0.54 |

0.62 (.601) |

5.82±1.51 |

0.53 (.661) |

|

3∼6 |

39 (25.3) |

3.83±0.34 |

|

3.32±0.46 |

|

3.30±0.51 |

|

5.54±1.25 |

|

|

6∼9 |

58 (37.7) |

3.89±0.40 |

|

3.26±0.54 |

|

3.31±0.59 |

|

5.41±1.56 |

|

|

9∼12 |

25 (16.2) |

3.87±0.31 |

|

3.30±0.46 |

|

3.42±0.45 |

|

5.59±1.54 |

|

|

Experience of unit change |

Yes |

20 (13.0) |

3.81±0.42 |

-0.81 (.422) |

3.28±0.48 |

-0.49 (.849) |

3.31±0.38 |

-0.44 (.665) |

5.19±1.61 |

-1.2 (.233) |

|

No |

134 (87.0) |

3.88±0.34 |

|

3.30±0.49 |

|

3.36±0.56 |

|

5.61±1.44 |

|

|

Clinical career at current unit (mo) |

<3 |

37 (24.0) |

3.86±0.32 |

0.65 (.586) |

3.37±0.49 |

0.37 (.778) |

3.44±0.54 |

0.67 (.573) |

5.77±1.55 |

0.84 (.475) |

|

3∼6 |

45 (29.2) |

3.82±0.38 |

|

3.29±0.48 |

|

3.29±0.49 |

|

5.45±1.28 |

|

|

6∼9 |

57 (37.0) |

3.92±0.36 |

|

3.27±0.54 |

|

3.33±0.59 |

|

5.41±1.59 |

|

|

9∼12 |

15 (9.8) |

3.86±0.31 |

|

3.30±0.33 |

|

3.42±0.43 |

|

5.91±1.27 |

|

Table 2.Level of Metacognition, Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Retention Intention and the Correlation between Variables (N=154)

|

Variable |

M±SD |

Range |

Skewness |

Kurtosis |

Correlation: r (p) |

|

MC |

JS |

OC |

|

MC |

3.87±0.35 |

1∼5 |

-0.16 |

0.35 |

1 |

|

|

|

JS |

3.30±0.49 |

1∼5 |

-0.07 |

1.01 |

.43 (<.001) |

1 |

|

|

OC |

3.35±0.54 |

1∼5 |

-0.16 |

0.51 |

.34 (<.001) |

.77 (<.001) |

1 |

|

RI |

5.56±1.47 |

1∼8 |

-0.49 |

0.09 |

.27 (<.001) |

.63 (<.001) |

.58 (<.001) |

Table 3.Effects by Path between Metacognition, Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Retention Intention

|

Path |

B or effect |

SE |

β |

t |

p

|

Bootstrapping (95%) |

|

LLCL |

ULCL |

|

MC→JS |

0.60 |

0.10 |

.43 |

5.90 |

<.001 |

0.40 |

0.80 |

|

R²=.43, Adj.R²=.18, F=34.83, p<.001 |

|

MC→OC |

0.02 |

0.09 |

.01 |

0.20 |

.842 |

-0.16 |

0.19 |

|

JS→OC |

0.84 |

0.06 |

.77 |

13.37 |

<.001 |

0.72 |

0.96 |

|

R²=.77, Adj.R²=.59, F=111.28, p<.001 |

|

MC→RI |

0.06 |

0.29 |

.01 |

0.22 |

.830 |

-0.50 |

0.63 |

|

JS→RI |

1.31 |

0.30 |

.44 |

4.29 |

<.001 |

0.71 |

1.91 |

|

OC→RI |

0.65 |

0.27 |

.24 |

2.43 |

.016 |

0.12 |

1.18 |

|

R²=.64, Adj.R²=.42, F=35.86, p<.001 |

|

MC→JS→RI |

0.78 |

0.26 |

.19 |

|

|

0.31 |

1.34 |

|

MC→OC→RI |

0.01 |

0.06 |

.00 |

|

|

-0.09 |

0.14 |

|

MC→JS→OC→RI |

0.33 |

0.18 |

.08 |

|

|

0.03 |

0.71 |

|

Total mediation effect |

1.12 |

0.25 |

.27 |

|

|

0.67 |

1.64 |

REFERENCES

- 1. Ministry of Health and Welfare (KR). Statistical yearbook 2023. Sejong: Ministry of Health and Welfare; 2024 [cited 2024 Oct 30]. Available from: https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10107010100&bid=0037&act=view&list_no=1481006&tag=&cg_code=&list_depth=1

- 2. Hospital Nurses Association (KR). A survey on hospital nursing staffing: business report for Hospital Nurses Association [Internet]. Seoul: Hospital Nurses Association; 2023 [cited 2025 Jun 10]. Available from: https://khna.or.kr/home/pds/utilities.php?bo_table=board1wr_id=8131

- 3. Kim EG, Jung MS, Kim JK, You SJ. Factors affecting new graduate nurses' intention on retention in hospitals: focused on nursing organizational culture, empowering leadership and organizational socialization. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2020;26(1):31-41. https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.1.31

- 4. Kim KH, Kim SM, Kwon M. Factors affecting the clinical competence of new nurses. Journal of Industrial Convergence. 2020;18(1):109-118. https://doi.org/10.22678/JIC.2020.18.1.109

- 5. Shin SJ, Kim SH. Experience of novice nurses participating in critical reflection program. Journal of Qualitative Research. 2019;20(1):60-67. https://doi.org/10.22284/qr.2019.20.1.60

- 6. Flavell JH. Metacognitive aspects of problem solving. In: Resnick LB, editor. The nature of intelligence. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1976. p. 231-236.

- 7. Kim JY. The effect of metacognition and positive psychological capital on academic achievement of nursing students. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2023;23(16):717-727. https://doi.org/10.22251/jlcci.2023.23.16.717

- 8. Chai HY, Song HS, Lee S. Effects of metacognition, clinical competency, and academic stress on nursing students' program outcomes. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction. 2024;24(10):25-34. https://doi.org/10.22251/jlcci.2024.24.10.25

- 9. Choi Y. The influence of metacognition, major satisfaction and self-confidence in the performance of core fundamental nursing skills on clinical competency in final year nursing students. The Journal of Humanities and Social Sciences 21. 2023;14(3):1593-1605. https://doi.org/10.22143/HSS21.14.3.110

- 10. Soltanian M, Payegozar R, Paran M, Sharifi N. The relationship between metacognitive beliefs with clinical belongingness and resilience among novice nurses in neonatal intensive care units. Nursing Research and Practice. 2023;2023:2949772. https://doi.org/10.1155/2023/2949772

- 11. Kuiper RA, Pesut DJ. Promoting cognitive and metacognitive reflective reasoning skills in nursing practice: self-regulated learning theory. Journal of Advanced Nursing. 2004;45(4):381-391. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02921.x

- 12. Kwon KJ, Shin J. The effect of metacognition on job performance: mediating effect of learning agility and moderation effect of job autonomy. Korean Management Consulting Review. 2022;22(3):71-86.

- 13. Lee KR, Jin SM. Effects of meta-cognition and boundaryless network on career adaptability and mediating role of continuing career learning. Journal of Agricultural Education and Human Resource Development. 2022;54(3):25-48. https://doi.org/10.23840/agehrd.2022.54.3.25

- 14. Mowday RT, Steers RM, Porter LW. The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior. 1979;14(2):224-247. https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1

- 15. Go JH. The structural model of new nurses' retention intention [dissertation]. Jinju: Gyeongsang National University; 2021.

- 16. Choi JH, Lee SO, Kim SS. The effects of empathy and perceived preceptor’s empathy on job satisfaction, job stress and turnover intention of new graduate nurses. The Journal of the Korea Contents Association. 2019;19(3):313-327. https://doi.org/10.5392/JKCA.2019.19.03.313

- 17. Kurniawan MH, Hariyati RT, Afifah E. The relationship between caring preceptor, self-efficacy, job satisfaction, and new nurse performance. Enfermería Clínica. 2019;29(2):464-470. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.069

- 18. Zhong YM, Ma H, Zhang CC, Jiang QY, Li J, Liao CJ, et al. Professional identity, job satisfaction, and turnover intention among Chinese novice nurses: a cross-sectional study. Medicine. 2024;103:(3):e36903. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000036903

- 19. Kim WS. New nurse's on reality shock and organizational commitment convergence study. Journal of Digital Convergence. 2020;18(11):377-386. https://doi.org/10.14400/JDC.2020.18.11.377

- 20. Kim MY, Seo HE, Lee J, Park JH. Relationships between meaning of work, organizational commitment, professional self-image, and retention intention among new nurses. Journal of Korean Clinical Nursing Research. 2022;28(1):54-65. https://doi.org/10.22650/JKCNR.2022.28.1.54

- 21. Cowin L. The effects of nurses' job satisfaction on retention: an Australian perspective. The Journal of Nursing Administration. 2002;32(5):283-291. https://doi.org/10.1097/00005110-200205000-00008

- 22. Park GH, Min DL. The effects of clinical competence and field adaptation on the retention intention of new nurses. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education. 2024;30(3):253-262. https://doi.org/10.5977/jkasne.2024.30.3.253

- 23. Choi J, Kim H, Lee YM. Impact of perceived social reputation of life planners on turnover intention: focusing on the dual mediation effect of job satisfaction and organizational commitment. Korean Corporation Management Review. 2020;27(3):109-125. https://doi.org/10.21052/KCMR.2020.27.3.06

- 24. Jo HS. Development and validation of the metacognition scale [dissertation]. Cheongju: Chungbuk National University; 2020.

- 25. Slavitt DB, Stamps PL, Piedmont EB, Hasse AM. Nurses' satisfaction with their work situation. Nursing Research. 1978;27(2):114-120.

- 26. Park SA, Yun SN. Measurement of job satisfaction of nurses and health workers in health centers. The Journal of Nurses Academic Society. 1992;22(3):316-324. https://doi.org/10.4040/jnas.1992.22.3.316

- 27. Kim MS. The influence of career ladder system on nursing performance, job satisfaction, organizational commitment, turnover intention [dissertation]. Seoul: Seoul National University; 2013.

- 28. Lee MH. Role stress, organizational commitment and job involvement in clinical nurses. The Journal of Nurses Academic Society. 1996;26(2):467-482. https://doi.org/10.4040/jnas.1996.26.2.467

- 29. Kim MJ. The effect of nursing organizational culture on retention intention [master’s thesis]. Seoul: Hanyang University; 2006.

- 30. Hayes AF, Preacher KJ. Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable. British Journal Of Mathematical and Statistical Psychology. 2014;67(3):451-470. http://doi.org/10.1111/bmsp.12028

- 31. Jin M, Ji C. The correlation of metacognitive ability, self-directed learning ability and critical thinking in nursing students: a cross-sectional study. Nursing Open. 2021;8(2):936-945. https://doi.org/10.1002/nop2.702

- 32. An EM, Park JY. Effects of head nurses' authentic leadership, job satisfaction and organizational commitment perceived by newly licenced nurses on turnover intention. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2020;26(4):428-437. https://doi.org/10.11111/jkana.2020.26.4.428

- 33. Kim MY, Won JS. Adaptation to clinical experience by older graduate nurses who entered nursing after graduation in another field. Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing. 2007;14(3):361-370.

- 34. Downey KM, Asselin ME. Accelerated master's programs in nursing for non-nurses: an integrative review of students' and faculty's perceptions. Journal of Professional Nursing. 2015;31(3):215-225. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2014.10.002

- 35. Chun KJ, Choi JH, Kim YR, Lee SO, Jang CL, Kim SS. The effects of both shift work and non-shift work nurses' empathy on life and job satisfaction. The Journal of the Korea Contents Association. 2017;17(3):261-273. https://doi.org/10.5392/JKCA.2017.17.03.261

- 36. Ki J, Choi-Kwon S. Health problems, turnover intention, and actual turnover among shift work female nurses: analyzing data from a prospective longitudinal study. PLoS One. 2022;17:(7):e0270958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270958

- 37. Hospital Nurses Association (KR). Study on improving shift work for hospital nurses [Internet]. Seoul: Hospital Nurses Association; 2024 [cited 2025 Jun 10]. Available from: https://khna.or.kr/home/pds/utilities.php?bo_table=board1&wr_id=8134

- 38. Jang S, Kim S, Park N. Factors influencing metacognition, communication skills, and confidence in the performance of core basic nursing skills on clinical competency in nursing students. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education. 2019;25(4):448-458. https://doi.org/10.5977/jkasne.2019.25.4.448

- 39. Moon MY, Hwang SY. Impact of DISC behavioral styles on job satisfaction and clinical competencies among newly hired nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2015;21(1):43-52. https://doi.org/10.11111/jkana.2015.21.1.43

- 40. Ko KD, Chang SD. The impact of perceived organizational support on intention to stay: focusing on the dual mediation effect of job satisfaction and job involvement. Korean Journal of Human Resources Development. 2023;26(3):57-82. https://doi.org/10.24991/KJHRD.2023.09.26.3.57

- 41. Nia HS, Arslan G, Naghavi N, Froelicher ES, Kaveh O, Sharif SP, et al. A model of nurses' intention to care of patients with COVID-19: mediating roles of job satisfaction and organisational commitment. Journal of Clinical Nursing. 2021;30(11-12):1684-1693. https://doi.org/10.1111/jocn.15723